冬至が近づくと、冬至の日は1日何分日が長くなるのかな?と気になりませんか。冬至を過ぎれば、カレンダーの上では日が長くなっていくはずなのに、年明けのお正月頃になっても、朝はまだ暗いまま…。むしろ「日の出が一番遅い日」は、冬至よりも後なのでは?と、毎年のように感じてしまいます。

また、体感としては12月の上旬、冬至よりずっと前に「日の入りが一番早い日」を迎えている気もします。「あれ?もうこんなに暗くなるのが早くなったのか」と感じるのが、冬至の2〜3週間前だったりしますよね。なぜ、こんな不思議な「ずれ」が起きるのでしょうか。

この記事では、多くの方が抱く「冬至の日は1日何分日が長くなる?」という疑問にお答えするところから始め、なぜ日の出や日の入りのピークが冬至とずれるのか、その天文学的なメカニズムを、私なりに分かりやすく紐解いていきます。東京や札幌、那覇といった緯度の違いや、春分や夏至との変化の違いもあわせてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 冬至の日の長さが1日に何分(何秒)変化するかの答え

- 日の出が一番遅い日、日の入りが一番早い日が冬至とずれる理由

- 「均時差」という天文現象の基本的な仕組み

- 緯度の違い(札幌・東京・那覇)による日照時間の差

本記事の内容

冬至は1日何分日が長くなる?答えは秒単位

まずは、この記事の核心である「冬至の日は1日何分日が長くなる?」という疑問への直接的な答えと、それに密接に関連する「日の出・日の入りのずれ」という、冬の七不思議のひとつ現象について解説します。

冬至の日照時間の変化は数秒

「冬至を境に、1日に何分ずつ日が長くなるんだろう?」と期待してしまいますが、結論から申し上げますと、冬至の当日、およびその前後数日間の日の長さ(日照時間)の変化は、「ほぼ0分」、具体的には「数秒」しかありません。

これは、1年で最も日が短い「底」の日に到達した、という「到達証明」のようなものです。変化が止まるからこそ、そこが「底」だと言えるわけですね。

例えば、2023年の東京の実際のデータを見てみると、非常に興味深いことがわかります。

- 12月21日から冬至(12月22日)にかけて、日長はわずか1秒短くなっています。

- そして、冬至(12月22日)から翌日(12月23日)にかけて、日長は2秒長くなっています。

「分」どころか、ほんの数秒です。このデータが示すように、冬至(12月22日)は日照時間が最短になる「底」の日であり、その変化量はごくごくわずかです。したがって、「冬至 1日 何分」という問いへの正確な答えは、「ほぼ0分、ないし数秒」となります。

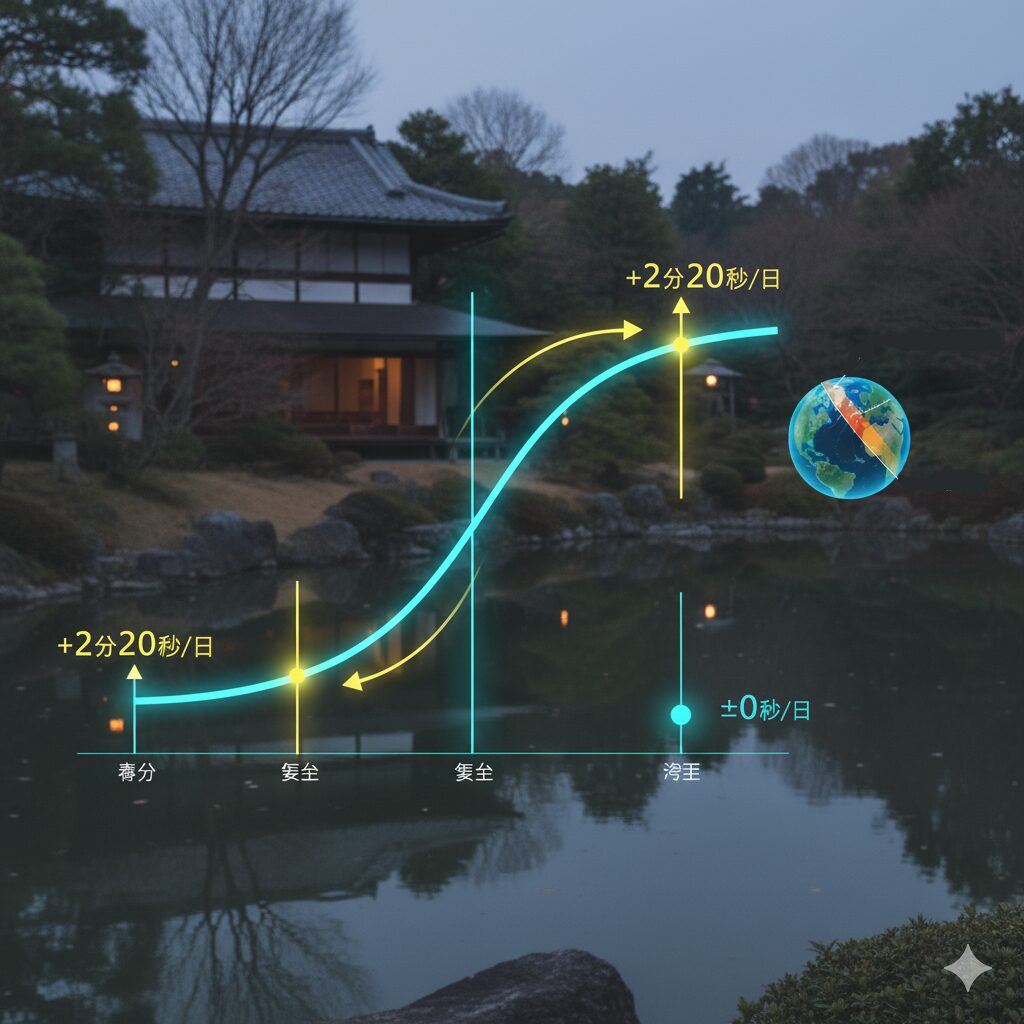

日の長さの変化が止まる理由

なぜ、冬至や夏至の時期は日の長さの変化がほぼゼロになるのでしょうか。それは、年間の日の長さの変化が、一定のペース(例えば1日30秒ずつ、など)で直線的に変化しているわけではなく、S字のようなカーブ(専門的にはサイン波)を描いて変化しているためです。

この変化を、ジェットコースターの動きに例えると、とてもイメージしやすくなります。

日の長さの変化をジェットコースターに例えると…

- 春分と秋分(変化が最大):

コースターが最も急な坂を駆け下りる(または駆け上がる)瞬間にあたります。

傾斜が最も急なため、変化のスピード(変化率)が最も速くなります。

この時期、日の長さは1日に数分単位で急速に変化します。 - 夏至と冬至(変化が最小):

コースターの「頂上(夏至)」と「底(冬至)」にあたります。

これらの点では、傾斜はほぼ水平になります。最も高い(または低い)地点に一瞬だけ到達し、ほぼ水平に移動している状態です。

そのため、変化のスピード(変化率)はほぼゼロになります。

冬至はこの「底」にあたるため、日の長さの変化が非常にゆっくりとなります。私たちの感覚として、日の出や日の入りの時刻が「動かなくなった」ように感じるのは、この天文学的な事実に即した、とても正しい感覚だったというわけですね。

日の入りが一番早い日はいつ?

冬至の時期に感じるもう一つの大きな疑問が、「日の入り」についてです。12月に入ると、夕方5時を待たずに外が真っ暗になり、「ああ、冬本番だな」「一年で一番日が短い時期だな」と実感しますよね。実はこの感覚、非常に正しいのです。

多くの方は「冬至=日の入りが最も早い日」と思いがちですが、実際には、「日の入りが最も早い日」は、冬至の約2週間前にやってきます。

例えば、東京(2023年)の例では、日の入り時刻が最も早くなったのは12月6日頃(16時27分41秒)でした。冬至(12月22日)よりも半月近くも前に、すでに日没のピークは過ぎていたのです。私たちが12月上旬に「もうこんなに暗くなったのか」と感じるのは、このためだったんですね。

日の出が一番遅い日はいつ?

では、逆に「日の出が一番遅い日」はどうでしょうか。冬至を過ぎて、暦の上では日が長くなり始めているはずなのに、なぜかお正月の朝、布団から出るのが一番辛い…。朝7時前でもまだ空が薄暗いと感じることが多いですよね。

これも気のせいではありません。その感覚は正しく、「日の出が一番遅い日」は、冬至の約2週間後にやってきます。

同じく東京(2023-2024年)の例では、日の出の時刻が最も遅くなったのは2024年1月7日頃(6時51分24秒)でした。冬至(12月22日)を過ぎて日照時間という「長さ」自体はわずかずつ増え始めているのに、朝が一番暗い(=日の出が遅い)のは年明け、というのが本当に面白いところです。

なぜ冬至とずれるのか?

なぜ、こんな不思議なことが起こるのでしょうか。なぜ、「①日の入りが一番早い日」「②日の長さが最も短い日(冬至)」「③日の出が一番遅い日」が、すべて別々の日に発生するのでしょうか。

この不思議な「ずれ」の根本的な原因は、「均時差(きんじさ)」という天文学的な効果にあります。

均時差(きんじさ)とは?

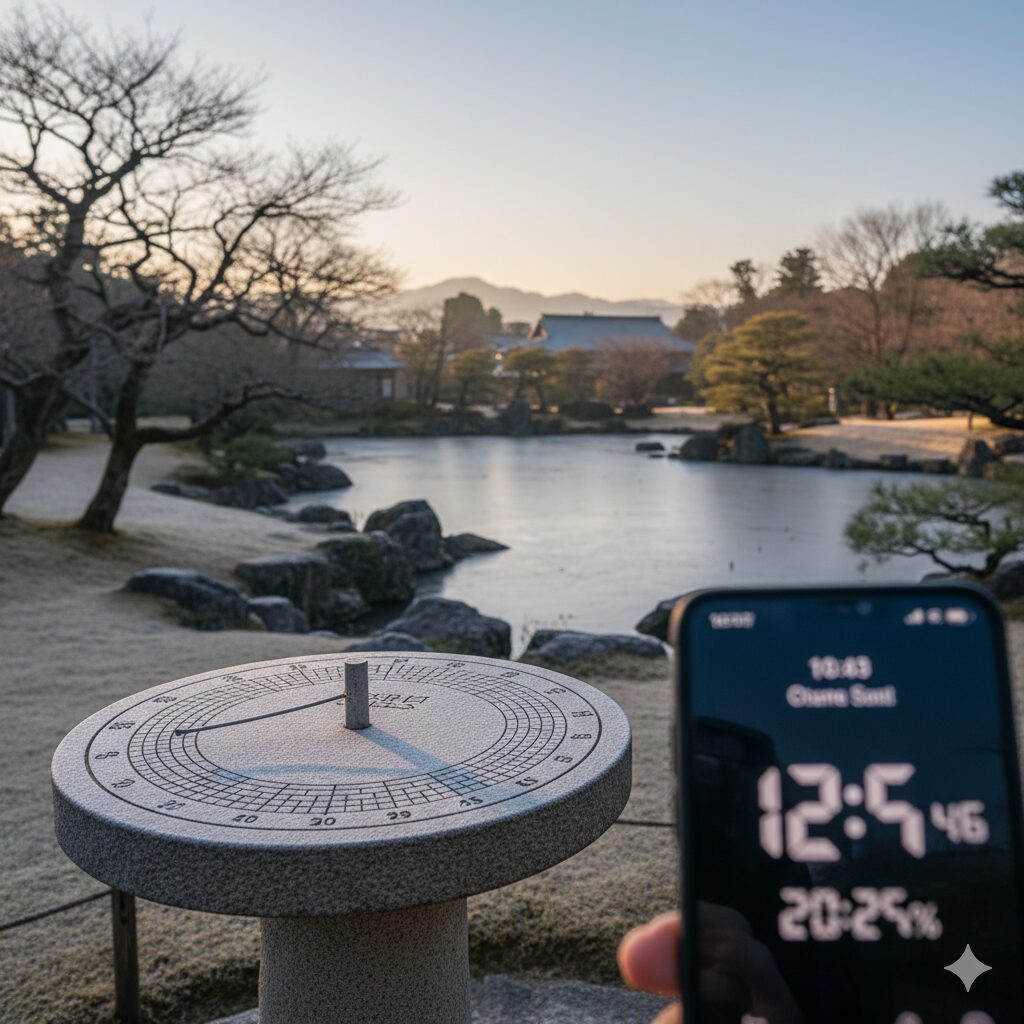

ごく簡単に言うと、「私たちが普段使っている時計の時刻(カチカチと一定に進む時刻)」と、「実際の太陽の動き(日時計が示す時刻)」との間に生じる「ずれ」のことです。

もし地球が完璧な円軌道を完璧に直立して回っていれば、この「ずれ」はゼロになり、3つのマイルストーンはすべて冬至の日に一致します。しかし、実際の地球はそうではないため、この「均時差」が発生し、結果として日の出・日の入りの時刻にずれが生じるのです。

次のセクションで、この「ずれ」を実際のデータで確認してみましょう。

東京の日の出と日の入り時刻

この「日の入りが早い」「日の出が遅い」という「ずれ」を、実際のデータで見てみると一目瞭然です。多くの方がお住まいの地域に近いであろう、東京のデータ(2023-2024年)を見てみましょう。

あくまでこの年の東京の例ですが、3つのイベントが見事に約2週間ずつずれているのがはっきりと分かります。

東京の冬の太陽マイルストーン(2023-2024年)

| イベント | 日付( 2023-2024年) | 時刻 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 日の入りが最も早い日 | 2023年12月6日 | 16:27:41 | 冬至の約2週間前 |

| 日の長さが最も短い日 (冬至) | 2023年12月22日 | (日長 9h 44m 29s) | 日照時間の「底」 |

| 日の出が最も遅い日 | 2024年1月7日 (および8日) | 6:51:24 | 冬至の約2週間後 |

※データは2023-2024年の東京のものです。年や場所によって具体的な日付や時刻は変動しますので、あくまで目安としてご覧ください。

こうした暦の計算は、非常に専門的な天文学の知識に基づいています。より詳細で正確な情報や、他の年・他の場所のデータについては、専門機関の情報を確認するのが一番確実です。

冬至は1日何分日が長くなる?の謎と均時差

さて、「冬至は1日に何分長くなるのか」の答えががごくわずかであること、そして日の出・日の入りのピークが冬至の日とずれることが、データ上でもはっきりしました。ここからは、その根本原因である「均時差」とは一体何なのか、そして他の季節や緯度との比較について、もう少しだけ深く掘り下げてみたいと思います。

ずれの原因「均時差」とは?

セクション1でも触れましたが、「均時差」とは、私たちの生活リズムの基準となっている「時計の時刻」と、天体の動きそのものである「太陽の時刻」との差のことです。この謎を解くために、まず2種類の「時刻」があることを知る必要があります。

時計の時刻(平均太陽時)

これは、私たちの腕時計やスマートフォンの時計が示す時刻です。1年間の太陽の動きをぜーんぶ「平均」して、「1日はきっちり24時間00分00秒」と定めた、いわば人工的で理想的な時刻(常用時)です。このおかげで、私たちは社会生活をスムーズに送ることができます。

太陽の時刻(視太陽時)

こちらは、昔ながらの日時計が示す時刻です。太陽が真南に来る瞬間(南中)を常に「正午」と定義する、実際の太陽の(見かけの)動きに基づいた時刻です。

ここが重要なのですが、この「太陽の時刻(視太陽時)」における「1日の長さ」(=太陽が南中してから次に南中するまでの時間)は、私たちの時計の「24時間」と常に一致しているわけではありません。

地球の動き方によって、24時間より最大で約29秒長くなったり、約22秒短くなったりします。この毎日のわずかな「ムラ」が蓄積していくことで、私たちの時計(平均太陽時)との間に、年間を通じて最大約16分以上もの「ずれ」が生じます。この「ずれ」こそが、「均時差」の正体です。

均時差を生む2つの要因

では、なぜそんな「ムラ」が生じるのでしょうか。これには、地球の動きに関する2つの大きな天文学的な要因が関わっています。少し難しい話になりますが、できるだけ簡単に説明してみたいと思います。

要因1:地球公転軌道の「楕円」

学校で習ったように、地球が太陽の周りを回る公転軌道は、完全な円ではなく、少しだけ潰れた「楕円」になっています。

そして、天体の運動法則(ケプラーの法則)により、地球は太陽に近いほど速く、太陽から遠いほど遅く公転します。重要なのは、地球が太陽に最も近づく「近日点」を通過するのが、偶然にも1月上旬であることです。

この事実は、冬至の時期に以下の連鎖を引き起こします。

- 12月下旬から1月上旬にかけて、地球は近日点に近づくため、公転軌道上を(平均よりも)速く移動します。

- 地球が軌道上を速く進むと、次の日に太陽が空の同じ位置(南中)に戻るまで、地球は(普段より)余計に自転しなくてはなりません。

- その結果、「視太陽日」(日時計ベースの1日)は、私たちの時計の24時間よりも長くなります。

- 日時計(太陽)の進み方は、24時間で一定に進む私たちの「時計」よりも「遅れ」始めます。

この「時計に対する太陽の遅れ」が、「日の出」「南中」「日の入り」のすべてを、時計の目盛り上で「遅い」時刻へとずらしていきます。

これが、冬至(12月22日)を過ぎても「日の出」が遅れ続け、1月7日頃にピーク(最も遅い日の出)を迎える最大の理由(犯人)です。

要因2:地軸の「傾き」

均時差を生むもう一つの要因は、ご存知の通り、地球の自転軸が公転軌道面に対して約23.5度傾いていることです。この傾きこそが、私たちに四季をもたらしてくれています。

この傾きにより、天球上の太陽の通り道(黄道)は、時刻の基準線となる天の赤道に対して斜めに交差しています。

詳しい理屈は非常に難しくなるので専門家にお任せしますが、この「傾き」の影響だけでも、時期によって太陽の(時刻の基準となる)東向きの移動速度が変わって見えます。

- 春分・秋分:

太陽の東向きの速度成分は小さくなり、「視太陽日」は24時間より短くなる(=太陽が進む)方向に作用します。 - 夏至・冬至:

太陽の東向きの速度成分は最大となり、「視太陽日」は24時間より長くなる(=太陽が遅れる)方向に作用します。

つまり、地軸の傾きだけでも、冬至(12月22日頃)には「視太陽日」が24時間より長くなり、太陽の時刻が「遅れる」方向に作用するのです。

2つの要因の合算:冬至の「ずれ」の解明

12月から1月にかけての強烈な「ずれ」は、これら2つの要因が合わさった結果です。

冬至の時期に「ずれ」が大きくなる理由

12月下旬から1月上旬にかけては、

- 「楕円軌道」の影響(近日点で公転が速くなる)

- 「地軸の傾き」の影響(冬至で東向き成分が最大)

という2つの要因が、両方とも「視太陽日を24時間より長くする(=太陽の時刻を遅らせる)」方向に、強く働く特別な時期なのです。

この「ダブルパンチ」により、この時期の「視太陽日」は24時間よりも毎日約30秒も長くなります。この「毎日30秒ずつ太陽が遅れていく」という強力な力が、日の出と日の入りの時刻に、以下のような戦いを引き起こします。

▼日の入り(12月上旬)の分析

- (A)日照時間が短くなる力(日の入りを早くする力)

- (B)均時差で南中時刻が遅れる力(日の入りを遅くする力)

この2つが戦います。12月6日頃(表2)、「力B」が「力A」を上回り、日の入り時刻は「最も早い」底を打って、増加(遅くなる)に転じます。

▼日の出(1月上旬)の分析

- (A)日照時間が短くなる力(日の出を遅くする力)

- (B)均時差で南中時刻が遅れる力(日の出を遅くする力)

今度は、この2つが足し算になります。両方の力が日の出を遅らせるため、冬至(12月22日)を過ぎても日の出は遅れ続け、1月7日頃(表2)にようやく「最も遅い」ピークを打つのです。

春分や夏至の日の長さの変化

「冬至 1日 何分」の答えが「ほぼ0秒」だったのに対し、春や秋は「日に日に日の長さが変わる」「春の日は暮れやすい」と実感している方も多いと思います。

その通りで、ジェットコースターの例えで言う「急勾配」にあたる春分や秋分の時期は、日の長さの変化が年間で最大になります。

東京のデータで、その変化の「速度」の違いを具体的に比較してみましょう。

東京における日長変化の「速度」比較

- 冬至(12月22日頃):

1日あたりの変化は約 0~2 秒。変化率はほぼゼロ。「底」。 - 春分(3月20日頃):

1日あたり約 +2 分 20 秒も日が長くなります。変化率は最大。 - 夏至(6月21日頃):

1日あたりの変化は約 0 秒。変化率はほぼゼロ。「頂上」。 - 秋分(9月23日頃):

1日あたり約 -2 分 20 秒も日が短くなります。変化率は最大。

国立天文台のデータ(2024年)に基づくと、春分を含む3月11日から21日の10日間で日長は23分も増加しており、1日あたり平均2.3分(2分18秒)日が長くなっています。冬至の「数秒」と比べると、いかに変化が急激かがわかります。

私たちが「1日に何分」という変化を強く体感するのは、主にこの春分・秋分の時期なんですね。

太陽の「角度」の違い

この変化率の違いは、天球上での太陽の移動する「角度」によっても説明されます。

- 春分・秋分:

太陽は天の赤道(真東・真西)付近にいます。

この時期、太陽は日々、空に対して「垂直」方向(北へ、または南へ)に大きく移動します。

この「垂直」の動きが、日の出・日の入りの位置を大きく変え、日照時間に「最大」の変化をもたらします。 - 冬至・夏至:

太陽は最も南(または北)の地点にいます。

いわばUターンするようなもので、空に対して「水平」方向に移動します。

この「水平」の動きは、日の出・日の入りの位置をほとんど変えず、日照時間の変化は「最小(ほぼゼロ)」になります。

緯度による日照時間の違い

もう一つ、冬至の日照時間を語る上で欠かせないのが「緯度」による違いです。冬至の日照時間は、日本国内であっても、北と南では全く異なります。

冬至は、北半球が太陽から最も顔をそむけている(地軸が太陽と逆の方向に傾いている)日です。そのため、高緯度(北極に近い、北)へ行くほど、その傾きの影響が顕著になり、日照時間は極端に短くなります。

逆に、低緯度(赤道に近い、南)へ行くほど、その影響は少なくなり、日照時間は長くなります。北極圏(北緯66.6度以上)では、太陽が一日中昇らない「極夜(きょくや)」となります。これは、夏至(北へ行くほど日が長くなる)とは全く逆の現象ですね。

札幌と那覇の冬至を比較

この緯度の影響は、もちろん日本国内でも非常にはっきりと表れます。北の代表として札幌、中間の東京、南の代表として那覇の、冬至(12月22日頃)の日照時間を比較してみましょう。

その差は、私たちが思っている以上に劇的です。

冬至(12月22日頃)の主要都市における日照時間の比較

| 都市名 | 緯度(概算) | 冬至の日照時間 | 東京との差 |

|---|---|---|---|

| 札幌 | 北緯 43.1° | 約 9 時間 01 分 | 約 -43 分 |

| 東京 | 北緯 35.7° | 約 9 時間 44 分 | - |

| 那覇 | 北緯 26.2° | 約 10 時間 30 分 | 約 +46 分 |

※これらの数値はあくまで目安です。年によって数分の変動があります。

驚くことに、同じ日本の冬至の日でも、札幌と那覇では日照時間に約1時間半(90分)もの差があります。東京と比べても、札幌は約43分短く、那覇は約46分も長いのです。

もし冬至の時期に北海道へ旅行される際は、日中の活動時間が非常に限られることを覚悟しておく必要があります。午後3時過ぎにはもう薄暗くなり始め、4時には真っ暗、という感覚です。逆に沖縄を訪れれば、午後5時半過ぎまで明るさが残り、本州との違いに驚くかもしれません。日本の南北の長さを実感するデータですね。

この記事で紹介した時刻や日照時間は、特定の年のデータや一般的な目安に基づいています。天文現象の正確な日時は年ごとに変動しますし、同じ都市でも場所によってわずかな差があります。

旅行や登山の計画など、正確な情報が必要な場合は、必ず国立天文台などの専門機関が発表する公式な暦情報をご確認ください。

「冬至 1日 何分」の疑問総括

最後に、この記事の要点をもう一度おさらいします。「冬至 1日 何分」という素朴な疑問から、地球の動きという、とてもスケールが大きく奥深い世界が垣間見えましたね。

私たちが冬に感じる「なぜ?」には、ちゃんとした天文学的な理由があったのです。

冬至に関する「ずれ」のまとめ

- Q. 冬至の1日あたりの日長変化は?

A. 「分」単位ではなく「秒」単位(ほぼゼロ)です。変化のカーブの「底」だからです。 - Q. 日の入りが一番早い日は?

A. 冬至の約2週間前(東京では12月6日頃)です。 - Q. 日の出が一番遅い日は?

A. 冬至の約2週間後(東京では1月7日頃)です。 - Q. なぜ、この「ずれ」が起きるの?

A. 「均時差」(時計の時間と太陽の実際の動きの差)が原因です。特に1月上旬の地球の公転速度が速まること(楕円軌道)と、地軸の傾きの両方が影響しています。

結論として、「冬至」はあくまで「日照時間」という時間幅が最短になる日であり、「日の出・日の入りの時刻」は「均時差」という時計のずれによって決定される、全く別の現象だった、ということになります。

この2つのメカニズムを分けて考えると、冬の空の動きがより深く理解できるような気がします。これで、お正月の朝がなぜあんなに暗いのか、そして12月上旬になぜ日没が一番早く感じたのか、その両方の謎がスッキリ解決ですね。