「冬至の10日前頃から、日が伸び始める」

この言葉を耳にしたことはありますか? 「冬至(とうじ)」といえば、誰もが知る「一年で最も昼の時間が短い日」のはずです。北半球に住む私たちにとって、冬のピークとも言える日ですよね。

それなのに、その「10日も前」から日が伸び始めるというのは、どう考えても理屈に合いません。もし冬至当日が「底」なのであれば、それより前の日は、すべて冬至よりも昼が長いはず。明らかな矛盾に聞こえます。

この「冬至 10日前って何?」という、カレンダーの常識を覆すような疑問は、単なる昔からの言い伝えや、私たちの感覚的な勘違いなのでしょうか。それとも、そこには私たちがまだ知らない、何か科学的な理由が隠されているのでしょうか。

驚いたことに、この「10日間のズレ」の謎は、私たちの体感と、実際の天文現象との間に生じる、非常に興味深い「カラクリ」が関係していることが分かりました。

さらに、この謎は「冬至 10日後」にまつわる古いことわざや、冬至 直前の理想的な過ごし方、そして日本の豊かな伝統文化とも深く結びついていました。

この記事では、この「冬至10日前」の謎を解き明かしながら、関連することわざの背景、複雑な天文現象の仕組み、そして「一陽来復」という希望に満ちた冬至の日を迎えるための伝統的な習慣や知恵について、できるだけ分かりやすく、詳しくご紹介したいと思います。

- 「冬至10日前」に日が伸びると言われる本当の理由

- 日の入り・日の出・冬至当日がズレる天文学的な仕組み

- 「冬至10日後」のことわざや12月12日との関係

- 冬至の「一陽来復」の意味と伝統的な過ごし方

本記事の内容

「冬至 10日前って何」の謎を解明

さて、早速この記事の核心である「冬至 10日前って何?」という疑問の答えから、詳しく見ていきましょう。この言葉の裏には、私たちが毎日当たり前のように使っている「時計」と、雄大な「太陽の動き」の間に生じる、不思議なズレが隠されていました。

冬至 10日前に日が伸びる本当の意味

結論から申しますと、「冬至 10日前に日が伸びる」というのは、私たちが想像する「昼の総時間(日の出から日没まで)」が伸びるのではなく、「日没(日の入り)の時刻」が遅くなり始めることを指しています。

多くの方が、「冬至の日は、一年で最も日の出が遅く、一年で最も日の入りが早い日」と、漠然とイメージしているのではないでしょうか。しかし、天文学的に見ると、これは正確ではありません。

実は、この「3点セット」は、すべて別々の日、異なるタイミングでやってきます。

この「冬至10日前」に関係するのは、日没の時刻です。日本の多くの場所(例えば東京を基準にした場合)、日没時刻が一年で最も早くなるのは、なんと冬至の10日~2週間ほど前、つまり12月の上旬から中旬頃にやってきます。

その最も早い日(いわば「日没の底」)を境にして、日没の時刻は再び、ほんの少しずつですが「遅く」なり始めます。例えば、16時28分だった日没が、次の日には16時28分5秒、その次の日には16時28分10秒…という具合です。

夕方、会社や学校からの帰宅時に、「あれ?昨日よりほんの少しだけ外が明るいかも?」と感じられる。このわずかな変化が、体感として「日が伸び始めた」と感じられるのです。これが、「冬至10日前から日は伸びる」という言葉の正体だったわけです。

隠された矛盾:昼の時間はまだ短くなっている

ここでさらに不思議なことが起こります。冬至の10日前に「日の入り」が遅くなり始めても、実は「昼の総時間」自体は、まだ冬至の当日に向けて短くなり続けているのです。

これはなぜかというと、この同じ時期、「日の出」の時刻は、日の入りが遅くなるペース以上に、まだ遅くなり続けているからです。

例えば、日没が1日に10秒「遅く」なった(=昼が10秒伸びる要因)としても、日の出が1日に20秒「遅く」なった(=昼が20秒縮む要因)場合、差し引き(+10秒 - 20秒 = -10秒)で、昼の総時間はまだ10秒短くなっている、という計算になります。

つまり、「冬至10日前」という言葉は、昼の「総時間」を測ったものではなく、あくまで「日没」という一点だけを捉えた、私たちの体感に基づいた言葉(俗信)であると定義できると思います。

なぜズレる?「均時差」というカラクリ

この「日の入りが最も早い日」「昼が最も短い日(冬至)」「日の出が最も遅い日」が、なぜすべて別々の日になってしまうのでしょうか。この複雑な現象を理解するためには、まずこの3つのタイミングが、実際にはどれくらいズレているのかを整理する必要があります。

(※以下の時期は、国立天文台などのデータを基にした東京(北緯35度)の一般的な目安です。緯度によって日付は数日変動します。)

【重要】冬至をめぐる3つの日付のズレ(東京の例)

| 現象 | 時期(目安) | 天文学的な意味 | 私たちの「体感」 |

|---|---|---|---|

| ① 日の入りが 最も早い日 | 12月上旬~中旬 (例:12月6日頃) | 日没時刻が 底を打つ日 | 「冬至10日前から日が伸びる」 という感覚の正体 |

| ② 昼の時間が 最も短い日 | 冬至 (例:12月22日頃) | 日の出から 日没までの 「総時間」が 最短の日 | 暦の上での「冬」のピーク。 太陽の力が最も弱まる日。 |

| ③ 日の出が 最も遅い日 | 1月上旬 (例:1月7日頃) | 日の出時刻が 底を打つ日 | 「年が明けても朝が暗い」 「早起きが辛い」と感じる理由 |

(出典:国立天文台 暦計算室 暦Wiki)

この表をご覧いただくと、3つのタイミングがそれぞれ約10日~2週間ずつ、キレイにズレていることがお分かりいただけると思います。

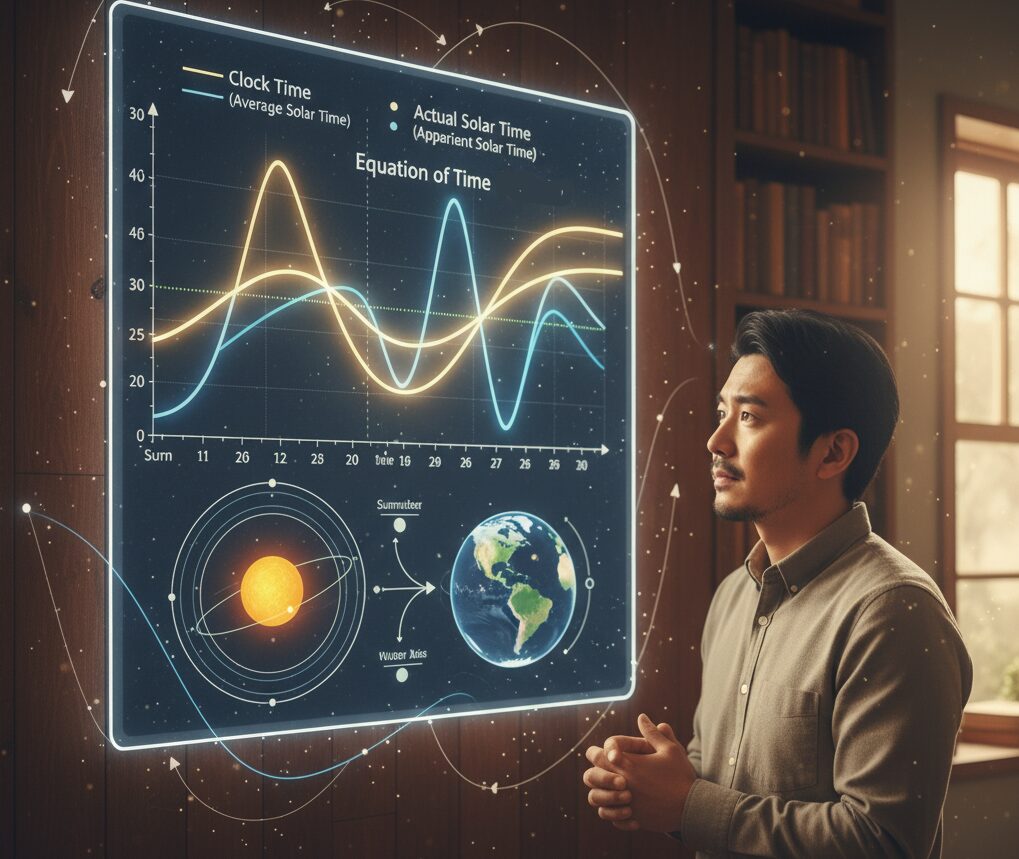

では、なぜこのようなズレが生じるのでしょうか。そのすべての鍵を握っているのが、天文学の用語で「均時差(きんじさ)」と呼ばれる、非常に興味深い現象です。

この「均時差」を、私もできるだけ平易に理解しようと努めました。

時計の時間 vs 太陽の時間

私たちが日常で使っている「時計」は、1日を正確に24時間00分00秒で刻み続けます。これは、1年間の太陽の動きをぜんぶ平均化して、「仮想的な太陽」が空を一定の速さで動くと仮定して作られた、非常に便利な「平均太陽時」という時間です。私たちの社会生活は、この均一な時計の時間で成り立っています。

しかし、厄介なことに、「実際の太陽の動き」は、この時計のように均一ではありません。季節によって、時計よりも少し進んだり、少し遅れたりするのです。この「実際の太陽が南中する(真南に来る)時刻」を「視太陽時(したいようじ)」と呼びます。

この「均一な時計の時間(平均太陽時)」と「不均一な実際の太陽の時間(視太陽時)」との間に生じる差(ズレ)こそが、「均時差」の正体です。

均時差を生む2つの原因

このズレは、主に2つの天文学的な理由によって引き起こされます。

- 地球の公転軌道が「楕円」だから

地球は太陽の周りを回っていますが、その軌道は完全な円ではなく、少し潰れた「楕円」です。そのため、地球が太陽に近づく時期(冬)は公転スピードが速くなり、遠ざかる時期(夏)は遅くなります。このスピードの変化が、見かけの太陽の動きにもムラを生じさせます。 - 地軸が「傾いている」から

地球は、公転する軌道面に対して約23.4度、傾いたまま自転しています。この傾きこそが「四季」を生む原因ですが、同時に、空における太陽の通り道(黄道)が天の赤道に対して傾くことになり、これも太陽の動きにムラを生じさせる原因となります。

これら2つの要因が複雑に組み合わさって、「均時差」は1年を通じて変動します(最大で約16分ものズレが生じます)。

そして、冬至の頃は、この「均時差」の影響が顕著に現れる時期なのです。具体的には、太陽が真南に来る時刻(南中時刻)自体が、私たちの時計に対して毎日毎日、少しずつ「遅く」なっていくのです。

この「お昼の12時(南中)が毎日ズレていく」という現象が、日の出と日の入りの時刻を、まるでシーソーのように非対称に動かします。

結果として、昼の総時間が短くなる影響(日の出が遅くなり、日没が早くなる)よりも、南中時刻が遅れる影響(日の出も日没も、どちらも遅くなる)が上回るタイミングが複雑に絡み合い、「日の入り」は冬至より「前」に底を打ち、「日の出」は冬至より「後」に底を打つという、あの表のようなズレが生み出されるのです。

補足:近代が生んだ「ことわざ」?

この「冬至10日前」という言葉について、非常に興味深い考察を見つけました。それは、この言葉が、実は正確な時計が普及した明治時代(1877年頃)以降にしか生まれ得なかったのではないか、という説です。

考えてみれば、江戸時代以前の日本では、「不定時法」が使われていました。これは、日の出から日没までの「昼」の時間と、日没から日の出までの「夜」の時間を、それぞれ6等分して「一刻(いっとき)」とする方法です。夏は昼の一刻が長く、冬は短くなります。

この方法では、太陽の動きそのものが「時間」の基準です。そのため、「時計」と「太陽」の間にズレ(均時差)が生じるという概念自体が存在し得ませんでした。

しかし明治時代になり、西洋式の「1日=24時間」という均一な「定時法」と、それを刻む正確な「時計」が普及します。人々はそこで初めて、「時計の16時30分」という絶対的な基準で、日没の時刻を客観的に観測できるようになったのです。

その結果、「あれ?冬至(12月22日)よりだいぶ前なのに、昨日より時計の針が指す日没時刻が遅くなっているぞ?」という、「観測」が可能になりました。

つまり、私たちが検索した「冬至10日前」という言葉は、一見すると古くから伝わることわざのようでありながら、その実、「時計の普及」という近代化(モダニゼーション)によって初めて可能になった「近代的な疑問」であった可能性が極めて高いのです。なんだかロマンを感じますね。

冬至 10日後「馬鹿でもわかる」とは

「冬至10日前」という鋭い観測に基づく言葉について調べていると、必ずと言っていいほど、対になる言葉として「冬至 10日後」に関する、こんなことわざが登場します。

「冬至十日過ぎれば馬鹿でもわかる」

これはなかなか強烈な言葉ですが、一体どのような意味なのでしょうか。

これは、冬至(12月22日頃)を過ぎた直後の、日の長さの変化について言及したものです。

前述の通り、冬至を過ぎると、確かに昼の総時間は長くなり始めます。しかし、その伸び幅は、最初は非常に、非常~~にわずかです。ある資料によれば、冬至直後の1日の伸び幅は「藺の節(い(イグサ)の節と節の間)だけ伸びる」と表現されるほど。現代の感覚で言えば、1日に「十数秒」程度という、ほとんど体感するのが不可能なほどのゆっくりとしたペースです。

これでは、よほど注意深く観測していない限り、日が長くなったことには気づけません。

しかし、冬至から10日も過ぎれば(ちょうどお正月を迎える1月の上旬頃には)、その「十数秒」が10日分積み重なります(十数秒×10日=数分)。累計の伸び幅は誰の目にも明らかなほど大きくなります。夕方、暗くなるのが数分遅くなれば、さすがに「日が長くなったな」と実感できますよね。

つまり、このことわざは、「冬至を過ぎても、すぐには日が長くなったと実感できないが、10日も経てば、その変化は明らかだ。さすがの愚か者(馬鹿)でも、日が長くなったことに気づくだろう」という意味なのです。

ここで、暦(こよみ)の研究家たちは、非常に興味深い考察をしています。前述の「10日前」の言葉が、正確な「時計」を必要とする「近代的」な観測であるのに対し、この「10日後」のことわざは、時計が不要な「体感」に基づいています。

そのため、この「冬至十日過ぎれば馬鹿でもわかる」の方が、古くから(おそらく江戸時代以前から)伝わる「本家」(=オリジナルのことわざ)なのではないか、と推測されているのです。

私たちが最初に抱いた「10日前」という鋭い疑問のルーツには、その対極にある「10日後」という、誰もが体感できる大らかな(時計の要らない)古来のことわざが存在していた…というのは、とても面白い発見でした。

12月12日と冬至の関係

冬至が例年12月22日頃であることから、その「10日前」は、日付で言えばちょうど「12月12日」あたりになります。そのため、「12月12日」という日付と「冬至」の間に、何か特別な関係があるのではないか、と考える方もいらっしゃるようです。

しかしながら、「冬至10日前」とは、あくまで「12月12日」という特定の記念日を指すものではありません。

これは、日の入りが最も早くなる「時期」を指す、天文学的な目安を示す言葉です。日付が年によって数日変動する天文学的な現象(前述の東京の例では12月6日頃)を、大まかに「10日前」と表現した言葉と理解するのが適切です。

冬至 直前の過ごし方とジャーナリング

さて、天文学的な謎が解けてくると、今度は「冬至 直前」であるこの時期の「過ごし方」が気になってきます。

「冬至10日前」という時期は、天文現象の解説で見たように、まさに一年で最も「陰」の気が頂点に向かっている最中です。日没は底を打ったものの、昼の総時間はまだ短くなり続けており、日の出もどんどん遅くなっている…そんな時期です。

東洋思想において、陰が極まる冬至の日は、新しい「陽」のエネルギーを受け入れるための、一年で最も重要な「切り替わり」の日とされます(詳しくは次のセクション「一陽来復」で解説します)。

そのため、この大切な転換点をスムーズに迎えるために、「冬至 直前」の時期は、アクティブな行動(陽)はできるだけ避け、心身を休ませ、英気を養う(陰)ことが最も重要だとされています。

無理をせず、体を温かくしてリラックスして過ごすことが、冬至の「一陽来復」という新しいエネルギーをスムーズに受け入れるための、運を呼び込むポイントとされます。

心のデトックス「ジャーナリング」

この「陰」の時期に推奨される具体的な行動として、私は「デトックス(解毒・浄化)」に注目しました。新しい良いエネルギー(陽)を迎えるためには、まず古いもの、心身に溜まった不要なもの(陰)を出す必要がある、という考え方です。

もちろん、年末の大掃除として物理的に部屋を片付けるのも素晴らしい「デトックス」です。それと並行して、ぜひ試していただきたいのが「心のデトックス」です。

そのための一つの方法が、近年注目されている「ジャーナリング(書く瞑想)」です。

これは、何か高尚な文章を書くことではありません。やり方はとても簡単です。

冬至直前のジャーナリング(例)

- 静かな時間(朝起きた直後や、夜寝る前など)を選びます。

- お気に入りのノートとペンを用意します。

- 誰にも見せないことを前提に、自分の心に溜まった感情や、この一年を振り返った本音(嬉しかったこと、悲しかったこと、怒り、不安、感謝など)を、ただひたすら思いつくままに書き出します。

- 文章の構成や、漢字の間違い、文法などは一切気にする必要はありません。

この「書き出す」という行為によって、頭の中でモヤモヤしていた感情が可視化され、客観視できるようになります。これが心のデトックス(大掃除)となり、冬至からの新しいエネルギーが入るための「スペース」を作ることができるとされています。

冬至は「願い事」をするのにも最適な日とされていますが、その前にまず、ジャーナリングで心をクリアにしておくことは、とても理にかなった準備だと思います。

(冬至の願い事の具体的なやり方や、開運アクションについては、12月21日冬至の願い事のやり方と開運アクションを紹介!の記事も参考にしてみてください。)

「冬至 10日前って何」から学ぶ冬至の準備

「冬至10日前」の天文現象の謎を理解したら、いよいよ「冬至」当日を迎えるための文化的な準備です。この日は、単に昼が短い日というだけでなく、日本の伝統的な習慣や食文化を通じて、先人たちがどのような願いを込めてきたのかを知ることができます。

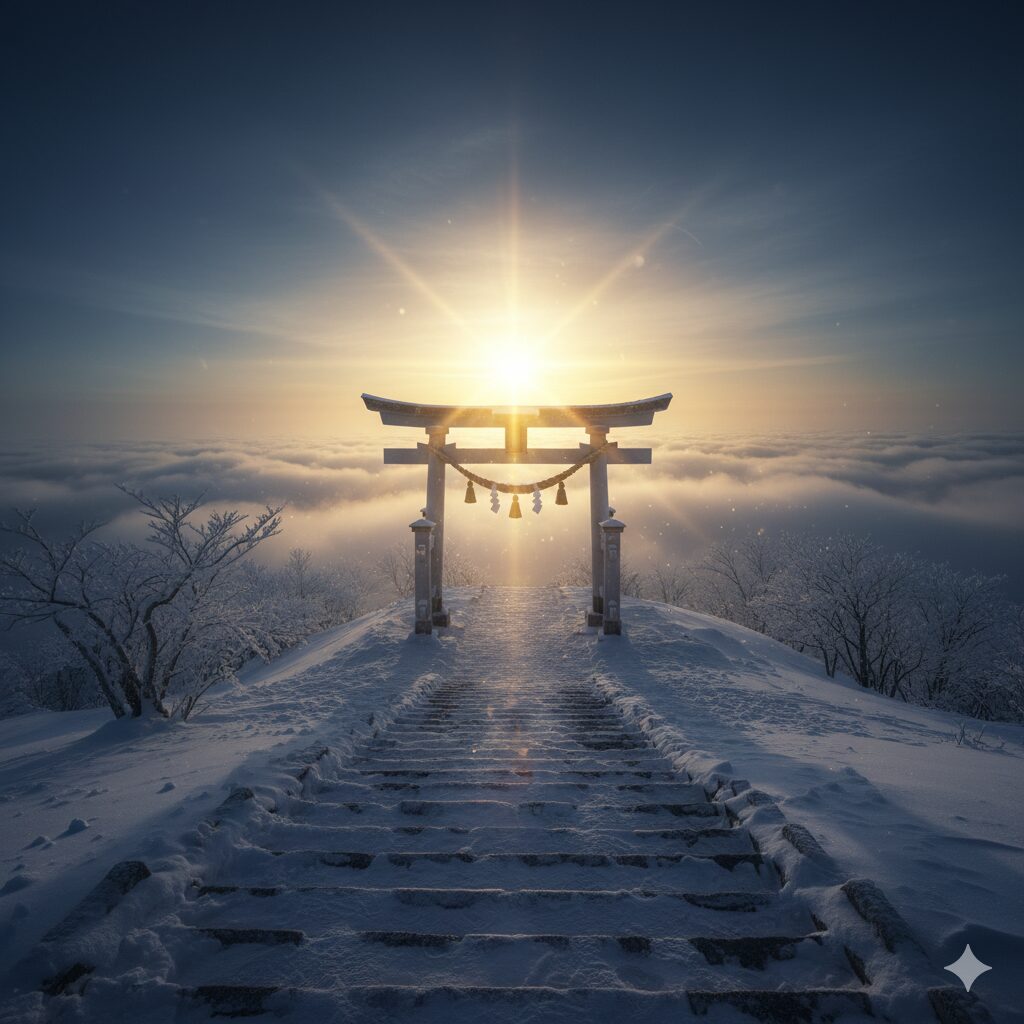

冬至の意味「一陽来復」とは

「冬至」そのものの基礎知識として、絶対に欠かせないのが「一陽来復(いちようらいふく)」という思想です。

冬至は、太陽の動きを基に1年を24等分した「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつです。北半球においては、一年で最も太陽の力が弱まる日、つまり東洋思想でいうところの「陰(いん)」の気が極まる日とされます。

しかし、これは「終わり」や「衰退」だけを意味するのではありません。重要なのは、この日を境に、再び太陽の力が強くなっていく(=日が長くなっていく)という点です。

「陰」が極まり、その瞬間から「陽(よう)」の気が再び生まれる(復ってくる)。

この偉大な「再生」「回復」の転換点を表す言葉が、「一陽来復」です。この思想は古代中国の『易経』に由来するとされ、日本でも古くから、冬至は非常に神聖な日と考えられてきました。

生命力が再生すると考えられたこの日に、栄養のあるものを食べ、無病息災を祈ることは、新しいエネルギーを体内に取り入れ、厳しい冬を乗り越え、来るべき春(新年)に備えるための、とても重要な行為だったのです。

現代でも、「悪いこと(陰)が続いた後、ようやく良いこと(陽)が巡ってくる」という意味で、希望の言葉として使われています。東京の早稲田にある穴八幡宮の「一陽来復」のお守りなどは、冬至の日に求める人々で大変な賑わいを見せますね。

冬至に「ゆず湯」に入る理由

「一陽来復」の神聖な日を迎えるにあたり、冬至の習慣として最も有名なのが「ゆず湯」です。

この習慣の由来には諸説ありますが、意外にも歴史は比較的新しく、銭湯(せんとう)が庶民の文化として花開いた江戸時代に、客寄せのイベントとして始まったという説が有力だそうです。

冬至のゆず湯には、実に日本人らしい、縁起の良い「語呂合わせ」が込められています。

ゆず湯に込められた縁起(語呂合わせ)

- 冬至(とうじ) → 湯治(とうじ):

温泉などで病を癒すこと。 - 柚子(ゆず) → 融通(ゆうずう)が利く:

万事がうまくいくように、という願い。

つまり、冬至の日にゆず湯に入るのは、「お湯に入って湯治をし(健康を祈り)、融通良く(万事うまく)暮らせますように」という、人々の切実な願いが込められた、一種の「願掛け」だったのです。

ゆず湯の科学的な効能

もちろん、ゆず湯は単なる縁起担ぎだけではありません。現代科学の目から見ても、非常に理にかなった健康法でもあります。

柚子の皮に含まれる精油成分(リモネンなど)の爽やかな香りは、強いリラックス効果があり、1年の疲れを癒すのに最適です。

また、同じく皮に含まれるポリフェノールの一種「ヘスペリジン(ビタミンP)」やクエン酸は、血行を促進し、体を芯から温める効果があります。これにより、湯冷めしにくくなり、風邪の予防に繋がるとされています。

さらに、柚子にはビタミンCも豊富に含まれており、これが湯に溶け出すことで、肌荒れの改善や、ひび・あかぎれを防ぐ効果も期待できると言われています。

ゆず湯に入る際の注意点

一方で、柚子の皮に含まれる精油成分は、人によっては肌への刺激(ピリピリ感)となることがあります。

特に肌が弱い方、敏感肌の方、小さなお子様や赤ちゃんが一緒に入る場合は、柚子を丸ごと(または半分に切って)湯船に浮かべるのは避けた方が無難かもしれません。

対策としては、

- 柚子をガーゼや洗濯ネットなど、布袋に包んでから入れる。

- 柚子を軽く蒸したり、熱湯で少し茹でたりして、刺激成分を和らげてから入れる。

- 柚子の絞り汁だけを、ごく少量お湯に垂らす。

といった方法があります。入浴中に刺激を感じたら、無理をせず、すぐにシャワーなどでしっかりと洗い流してください。ご自身の肌質に合わせて、無理なく楽しむことが大切です。

冬至の食べ物「かぼちゃ」の秘密

ゆず湯と並んで、冬至に欠かせないものといえば、食べ物の代表格「かぼちゃ(南瓜:なんきん)」です。

ここでまた一つ、素朴な疑問が湧きます。かぼちゃは本来、夏の太陽を浴びて育つ「夏野菜」です。なぜ、野菜が少なくなる冬至の時期に、夏野菜のかぼちゃを食べるのでしょうか?

この習慣にも、先人たちの知恵と経験に裏打ちされた、複数の合理的な理由がありました。

理由①:栄養面(ビタミンACE)

かぼちゃには、ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンC、ビタミンEが非常に豊富に含まれています。これらは「ビタミンACE(エース)」とも呼ばれ、いずれも強力な抗酸化作用を持ち、免疫力を高める働きがあります。

特にβ-カロテンは、体内でビタミンAに変わり、喉や鼻の粘膜を丈夫にしてウイルスの侵入を防ぐ効果が期待できます。寒さが厳しくなり、風邪やインフルエンザが流行し始める冬至の時期に、これらの栄養素をまとめて摂取することは、まさに「食べるワクチン」のような、理にかなった習慣でした。

理由②:保存性(夏の太陽を冬に)

かぼちゃは、他の夏野菜(きゅうりやトマトなど)と違い、皮が非常に硬く、卓越した保存性を誇ります。特別な冷蔵技術がなかった江戸時代でも、風通しの良い冷暗所に置いておけば、夏に収穫したものでも冬至の時期まで大切に保存しておくことができました。

緑黄色野菜が極端に不足する冬の時期に、夏の太陽エネルギーをたっぷりと蓄えたかぼちゃを食べることは、「太陽の力が最も弱まる日(冬至)」に、その太陽のパワーを体内に取り込もうとする、先人たちの知恵の象徴でもありました。

理由③:縁起(南瓜=なんきん)

そして、もう一つの理由が「縁起」です。かぼちゃの黄色は、太陽の色のようでもあり、邪気から身を守ってくれるとも信じられていました。

さらに重要なのが、その別名です。かぼちゃは「南瓜(なんきん)」とも呼ばれます。この「ん」の文字が、次のセクションに繋がる重要な鍵となります。

(かぼちゃを冬至に食べる理由については、なぜ冬至にカボチャを食べる?運盛り・栄養学の二大理由を徹底解説の記事でも、さらに詳しく掘り下げています。)

「ん」のつく食べ物を食べるのか?

冬至には、かぼちゃ(なんきん)の他にも、「ん」がつく食べ物を食べると運気が上がるとされています。

これは「運(うん)」を呼び込むための縁起担ぎで、「運盛り(うんもり)」と呼ばれます。一陽来復の偉大な転換点である冬至に、ここでしっかりと「運」を掴んでおこう、というわけですね。

特に、「ん」が二回つく(=運を二重に呼び込める)食べ物は縁起が良いとされ、「冬至の七種(ななくさ)」と呼ばれてきました。(春の七草粥は有名ですが、冬にも七種があったのですね)

「ん」が2つ付く「冬至の七種(ななくさ)」

一般的に以下の7つが挙げられます。

- なんきん(南瓜):かぼちゃのこと。

- れんこん(蓮根):穴が空いていることから「先を見通せる」という縁起物。

- にんじん(人参):根を張る野菜であり「根気」がつく。また、赤い色は邪気を払う。

- ぎんなん(銀杏):「銀」という字が縁起が良い。

- きんかん(金柑):「金」という字が縁起が良い。

- かんてん(寒天):これも「ん」が2つ入る。

- うんどん(饂飩):「うどん」のこと。「運」に繋がり、太く長く生きられるように。

これらの食材を見てみると、にんじんやれんこんといった根菜類が多く、冬に不足しがちな栄養を補い、体を温める食材が選ばれていることが分かります。九州地方では、これらの根菜類をたっぷり使った「きんぴら」が、冬至の縁起の良い料理として親しまれているそうです。

(「ん」のつく食べ物や「運盛り」の文化については、冬至に「んで終わる食べ物」を食べる理由と七種のリストで詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。)

なぜ「小豆粥(あずきがゆ)」を食べるのか?

「ん」のつく食べ物以外にも、地域によっては、冬至の朝に「小豆粥(あずきがゆ)」を食べる習慣があります。

この習慣の理由は、小豆(あずき)の持つ「赤い色」にあります。古代より、赤色は太陽や火の色であり、邪気を払い、魔除けの力があると信じられてきました。

一年で最も「陰」の気が極まる冬至の朝に、この魔除けの力を持つ「赤い」小豆粥を食べることで、体内の邪気を払い、身を清め、無病息災を願うという意味が込められています。この習慣は、中国から伝わったとされています。

栄養的にも、小豆にはビタミンB群や食物繊維が豊富で、温かいお粥は体を芯から温めてくれるため、冬至の朝に食べるのには非常に適していますね。

冬至 10日前って何?【結論・まとめ】

「冬至 10日前って何」という、疑問の答えは、単なる日付や記念日ではなく、「日の入り(日没)が最も早くなる時期」を指す、鋭い観測に基づいた言葉でした。

そして、この現象は、私たちが使う「時計」の均一な時間と、「実際の太陽の動き」の不均一な時間の間に生じる「均時差(きんじさ)」という、必然的な天文現象が生み出すカラクリであったことも分かりました。

この「均時差」の影響により、

- 日の入りが最も早い日(12月上旬)

- 昼が最も短い日(冬至当日)

- 日の出が最も遅い日(1月上旬)

という、3つの「冬至」のタイミングに、それぞれ約10日ずつのズレが発生するのです。

さらに、「冬至10日前」という言葉は、正確な時計が普及した明治時代以降に可能となった「近代的な」観測から生まれたことわざであり、そのルーツには、時計を必要としない大らかな体感に基づいた「本家」のことわざ、「冬至十日過ぎれば馬鹿でもわかる」が存在することも明らかになりました。

天文学的な「冬至10日前」の謎を理解したら、次は文化的な「冬至」本番を迎える準備です。冬至は、太陽の力が生まれ変わる「一陽来復」の神聖な転換点です。

「冬至直前」のこの時期は、無理をせず、ジャーナリングなどで心身のデトックスを試み、当日は「ゆず湯」で融通(ゆうずう)を願い、「かぼちゃ(なんきん)」や「ん」のつく食べ物で、新しいエネルギーと「運」を力強く取り入れましょう。

天文学と古くからの知恵が交差する「冬至」。この記事が、皆様が今年の冬至をより深く、そして豊かに過ごすための一助となれば、私にとってこれほど嬉しいことはありません。