「なぜ 冬至 に カボチャを食べるの?」

毎年冬が近づき、夜が長くなるのを感じる頃、誰もが一度は抱く、この素朴で深い疑問かもしれません。本来、夏の太陽の恵みをいっぱいに受けて育つカボチャが、なぜ一年で最も昼が短く、寒さが厳しくなる冬至の代表的な食べ物になっているのでしょうか。

この習慣は、単なる語呂合わせや昔の言い伝えだけでは片付けられません。実は、そこには「陰が極まり、陽に転じる」という宇宙的な思想と、「厳しい冬を生き抜く」ための、驚くほど合理的で計算し尽くされた先人たちの知恵が、深く、そして複雑に関わり合って成立しています。

私自身も、その全容を深く探求したとき、日本の伝統行事の奥深さと、当時の人々の生活における知恵の緻密さに感動しました。この疑問をきっかけに、冬至が持つ意味や、カボチャに込められた具体的な願いを知りたいと考えている方は多いはずです。

この記事では、なぜ 冬至 に カボチャを食べるのかという長年の謎を、「一陽来復の思想」、江戸で発展した「運盛り」、そして現代にも通用する「予防栄養学」という三つの視点から、徹底的に深く、詳細にひも解いていきます。この伝統行事食の総合的な分析を通じて、今年の冬至をより意義深く、そして健康的に過ごすための具体的な知識とヒントをお届けしたいと思います。

- 冬至にカボチャを食べる理由が、縁起(運盛り)と実利(栄養学)の二つにあること

- カボチャが「運盛り」の筆頭とされる文化的・言語的な背景と「冬至の七種」の全貌

- カボチャが持つ卓越した保存性と、ビタミンACEによる冬の健康維持の科学的根拠

- カボチャ以外の伝統的な行事食(小豆粥、いとこ煮など)や、柚子湯の役割と効能

この習慣が持つ深い意味を知って、今年の冬至はぜひカボチャを美味しく食べて、新しい運気を呼び込み、健やかに過ごしましょう!

本記事の内容

なぜ冬至にカボチャを食べるのか?二層の理由

冬至にかぼちゃを食べる風習は、単一の理由ではなく、文化的・実利的な二つの層が、長い歴史の中で見事に融合して定着した結果だと思います。この風習を理解するためには、まず、この習慣が生まれる土台となった、冬至という日の特別な定義と思想を理解する必要があります。

「一陽来復」とは?冬至の基本的な考え

冬至(とうじ)は、二十四節気の中でも最も重要な節目の一つであり、日本の暦や文化に深く根差しています。天文学的には、太陽が黄経270度の位置に到達する瞬間として定義され、北半球においては一年で最も昼の時間が短く、夜の時間が長くなる日です。この日が暦の上で冬の真ん中に位置し、古来より人々の生活や精神性に大きな影響を与えてきました。

易経から見た冬至の思想的意義

冬至は単に寒さの始まりを示すだけでなく、古代中国から伝わる易(えき)の思想、特に「復(ふく)」の卦(か)において、決定的な転換点として捉えられてきました。この日は太陽の力、すなわち「陽の気」が一年で最も弱まり、陰の気が極まる日です。しかし、同時にこの日を境に昼の時間が再び長くなり始めるため、陽の気が甦り始める「始まり」の日と解釈されました。

一陽来復(いちようらいふく)が示す希望の概念

この自然現象を象徴するのが「一陽来復」という言葉です。これは「陰(夜、不運)が極まり、再び陽(昼、幸運)にかえる」という意味を持ちます。これまで続いてきた悪い運気や不運、困難が終わり、新しい良い運気が巡ってくるという、強い希望と再生の概念を体現しています。かつては、この冬至を過ぎると太陽の力が強まり、春に向かうため、新年を迎えるよりも重要視されることもありました。

昔の人々にとって、この運気が転じる節目に、積極的に運を呼び込み、来るべき本格的な寒さに打ち勝ち、無病息災を願う行為は、生活の安定と心の平安を保つ上で非常に重要であり、特定の行事食が生まれる最大の理由となりました。

カボチャの別名「なんきん」と運盛り

カボチャ(南瓜)を冬至に食べる習慣は、一陽来復の思想を土台に、主に江戸時代以降の庶民文化の中で発展したとされる「運盛り(うんもり)」という、ポジティブでユーモアに満ちた縁起担ぎの風習に基づいています。

運盛りの歴史的発展と「ん」の音の役割

運盛りとは、冬至の日に「ん」のつく食材を意図的に摂取することで、運気を呼び込むという習慣です。この風習の根底には、冬至が「運気」が転じる節目であるという認識があります。

日本語の音韻において、「ん」は五十音図の最後に位置します。この音を物事の「終わり」や「締めくくり」と見なすことで、一年のサイクルが終わり、運気が転じる冬至に「ん」のつく食べ物を食べることは、古いサイクルを厳かに締めくくり、新たな「運」を呼び込むための儀式的な意味合いを持っていたと考えられます。

「なんきん」が運盛りの筆頭に選ばれた決定的理由

数ある「ん」のつく食べ物の中で、カボチャが運盛りの筆頭として選ばれたのには、決定的な理由があります。

カボチャは漢字で「南瓜」と書かれますが、古くは中国から伝来した「南京」に由来し、「なんきん」と呼ばれていました。この「なんきん」という読み方は、「ん」の音が二つ連続するため、「ん」がつく食材の中でも特に縁起が良いとされました。

「ん」が2つ重なることで、「運が倍増し、福が二重になってやってくる」という強い願掛けが込められたのです。このシンプルな言葉遊びによる縁起担ぎが、後述するカボチャの持つ卓越した実利的な栄養価と結びつき、冬至の行事食として絶対的な地位を確立したのです。

運を呼ぶ「ん」のつく食べ物:冬至の七種

特に縁起が良いとされる、「ん」が2回つく7種類の食べ物は「冬至の七種(とうじのななくさ)」と呼ばれ、運盛りの中心となります。この七種は、単なる語呂合わせではなく、冬の寒さに備えるための「栄養補給」と「体調管理」を目的とした、計算された食材群です。

七種の食材に込められた当時の予防医学的な知恵

この七種は、春の七草粥が主にデトックスと胃腸の回復を目的とするのに対し、本格的な冬の寒さと飢餓に備えるための「栄養の貯蓄」と「病気の予防」という点で、明確な役割の違いがあります。

それぞれの食材には、語呂合わせによる縁起だけでなく、当時の人々の生活を支えるための具体的な栄養素や効能が期待されていました。例えば、カボチャや人参でビタミンAを、レンコンやキンカンでビタミンCを補給し、寒天やこんにゃくで体内をデトックスするという、非常にバランスの取れた設計がなされています。これは、民俗学的栄養マニュアルとして、当時の予防医学的な知見が反映されていることが分かります。

冬至の七種(運盛り食材)の縁起と実利対照表

| 食べ物 (漢字) | 読み方 (ふりがな) | 含まれる 「ん」の数 | 縁起 (文化的意味) | 実利 (栄養・効能) |

|---|---|---|---|---|

| 南瓜 | なんきん | 2 | 「ん」が二つで運を呼び込む | ビタミンA, C, E、 粘膜強化、 長期保存性、 免疫力向上 |

| 蓮根 | れんこん | 2 | 穴があり「将来の見通しが良い」 | ビタミンC(加熱に強い)、 食物繊維、 止血・抗炎症作用 |

| 人参 | にんじん | 2 | 赤色が「厄除け」の象徴 | β-カロテン(ビタミンA)、 風邪予防、 抗酸化作用、 血行促進 |

| 銀杏 | ぎんなん | 2 | (特別な縁起はないが健康に良い) | 咳止め、 夜尿症改善(漢方)、 ビタミンB群、 疲労回復 |

| 金柑 | きんかん | 2 | 「金冠」に通じ、富と金運の象徴 | ビタミンC、 喉の不調改善、 ヘスペリジンによる 毛細血管強化 |

| 寒天 | かんてん | 2 | (特別な縁起はないが体を清める) | 水溶性食物繊維、 デトックス、 整腸作用、 カロリーゼロ |

| 饂飩 | うんどん (うどん) | 2 | 「運鈍根」に通じる、 寒さに打ち勝つ | 体を温める、 消化が良い、 手軽なエネルギー源、 胃腸への負担軽減 |

このリストから、当時の人々が、単なる語呂合わせを超えて、冬の健康維持に必要な栄養素を網羅的に摂取しようとしていたことが、明確に読み取れると思います。

カボチャが持つ冬の風邪予防の科学的根拠

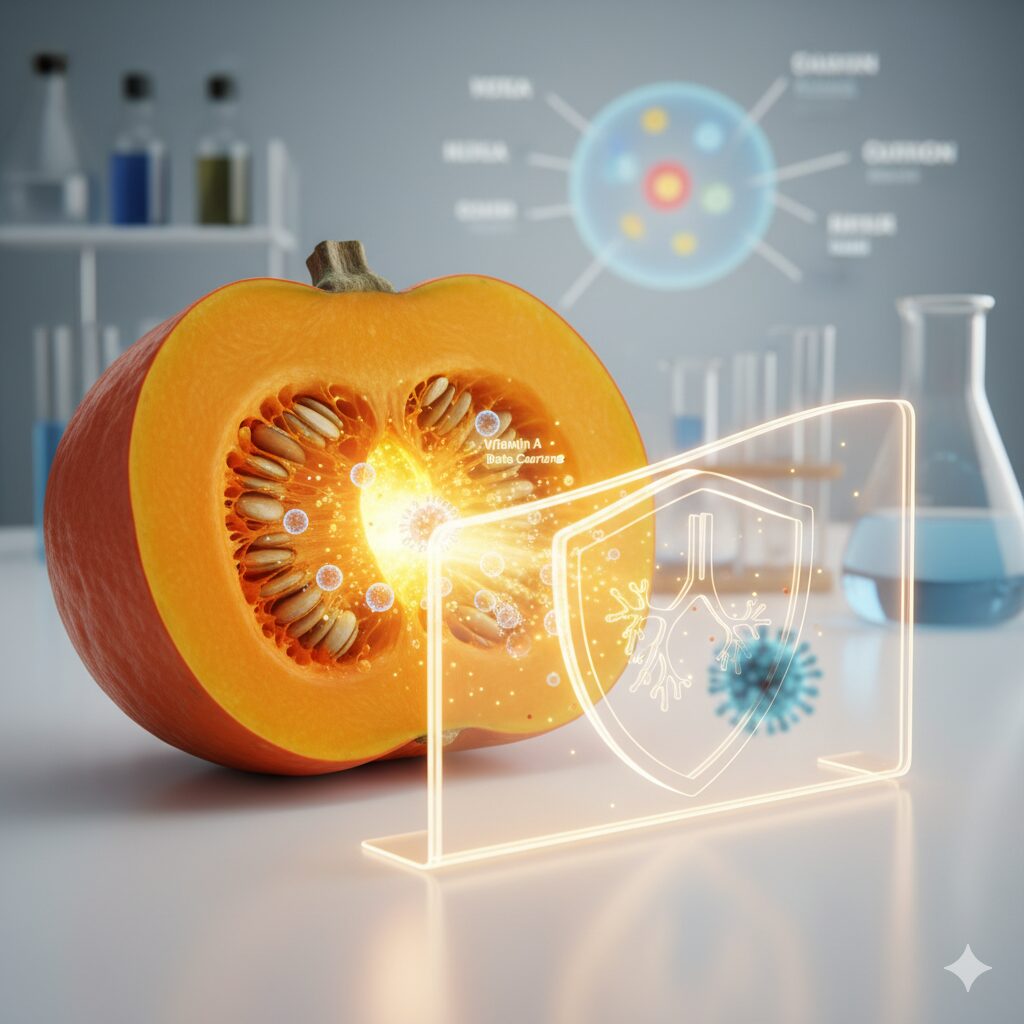

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」という古くからの言い伝えは、現代の栄養学的な知見によって非常に強く裏付けられています。カボチャは、冬に不足しがちな、免疫力維持に必須のビタミン類を驚くほど豊富に含んでいます。

粘膜バリア機能の主役:ビタミンA(β-カロテン)

カボチャの鮮やかな黄色い色素に含まれるβ-カロテンは、体内に入ると必要に応じてビタミンAに変換されます。このビタミンAこそが、皮膚や特に呼吸器系の粘膜の健康を維持する上で不可欠な栄養素です。

呼吸器系の粘膜が健康で強固であることは、空気中のウイルスや細菌の侵入を防ぐ「防御の最前線」のバリア機能を高めることにつながります。新鮮な緑黄色野菜が手に入りにくい冬の時期に、カボチャからこの重要な栄養素を補給することは、風邪やインフルエンザを予防する上で、当時の人々にとって極めて重要なサバイバル戦略でした。

貯蔵によって栄養が増す驚くべき特性

カボチャのβ-カロテンは長期保存してもあまり減少しないだけでなく、一部の品種、特に日本カボチャの一部では、収穫直後よりも貯蔵によってデンプンが糖に変わる過程で甘みが増し、風味と栄養価がアップするという特性を持っています。これは、まさに冬至の時期に食べるのに最適な「熟成食材」であるという、揺るぎない証拠だと思います。

ビタミンACEが鍵:栄養学から見るカボチャの効能

カボチャの栄養価の高さを示す最大の特徴は、ビタミンA(β-カロテン)、C、Eの三つの主要な抗酸化ビタミンを、バランス良く同時に豊富に含んでいる点です。これらは頭文字をとって「ビタミンACE(エース)」と呼ばれ、互いに協力しあって抗酸化作用を高めることから、最強の免疫力維持コンビネーションとされています。

熱に強く免疫系をサポートするビタミンC

ビタミンCは免疫システム全体の機能を高め、抗酸化作用を提供します。一般的にビタミンCは熱に弱いとされていますが、カボチャに含まれるビタミンCは、その果肉のデンプン質に守られているため、煮物などの加熱調理を行っても比較的壊れにくいという利点があります。これにより、体を温める温かい料理として食べても、しっかりとビタミンCを補給できるという点が、寒い冬の行事食として非常に優れています。

末梢血行を改善するビタミンEの働き

さらに、ビタミンEは強い抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐとともに、末梢の血行を促進する効果があります。血行が良くなることで、手足の冷えが改善され、身体が温まりやすくなるため、冷え対策にも役立ちます。この「ビタミンACE」の完璧な組み合わせこそが、カボチャを「冬至の食材の王様」たらしめている科学的な根拠だと私は確信しています。また、これらの栄養素は、皮膚の健康維持にも不可欠であり、乾燥しがちな冬の肌荒れ予防にも役立つと考えられます。

厳しい冬を乗り切るためのカボチャの保存性

冬至にカボチャを食べる最大の合理的理由は、その卓越した保存性にあります。この機能的な価値こそが、単なる栄養価の高さ以上に、カボチャの行事食としての地位を不動のものにした、最も重要な要因だと私は考えます。

冬季の食糧事情とカボチャの機能的価値

昔の人々にとって、冬は新鮮な緑黄色野菜が手に入りにくい、飢餓の危機と隣り合わせの時期でした。カボチャは、夏に太陽の恵みを最大限に浴びて収穫されますが、その硬い皮と、水分が少なくデンプン質を多く含む特性のおかげで、特別な貯蔵技術がなくても真冬まで栄養を維持できる、唯一無二の食材でした。

特に、冬至を過ぎると保存状態によってはカボチャが傷み始めるため、「冬至南瓜に年取らせるな」ということわざが示すように、この節目に食べきることが推奨されていました。これは、夏に蓄えた「陽の気」を体に取り込み、最も陰が極まる冬を乗り切ろうとする、当時の人々の強い生命力と知恵の表れだと言えます。

先人の知恵と歴史的な裏付け

冬至にカボチャを食べる行為は、「夏に太陽の恵みを蓄えた食材を、太陽の力が最も弱まる冬至に摂取することで、体内に陽のエネルギーを取り込み、厳しい冬を乗り切るエネルギーとする」という、極めて合理的かつ知的な生活の知恵でした。これは、当時の人々の食糧事情と栄養学的な必要性を見事に両立させた、歴史的な発明だと言えるでしょう。

(出典:農林水産省「いとこ煮 滋賀県」)

なぜ 冬至 に カボチャ以外にも行事があるのか

冬至の伝統的な習慣は、カボチャという「食」(内側からの健康)だけでなく、「浴」(外側からの浄化・温熱)や、小豆といった他の行事食によって、多角的に構成されています。これらの習慣は、心身を清浄にし、新たな運気を迎えるための準備として機能してきました。

カボチャと対になる小豆の意味と邪気払い

冬至の行事食で、カボチャと並んで重要な役割を果たすのが小豆(あずき)です。小豆は、その鮮やかな赤い色が、古来より魔や邪気を祓う(魔除け)と信じられてきた食材です。

陰が極まる日だからこそ必要な赤の力

冬至は「陰」が極まる日であるため、魔や邪気が忍び寄りやすいと考えられていました。そのため、生命力と太陽の光を象徴する赤い小豆を食べることは、厄除けと健康を祈願する行為として非常に重要視されたのです。小豆は、高タンパクで食物繊維も豊富、長期保存も可能と、栄養価と実利の側面も持ち合わせており、厳しい冬に備えるための理想的な食材でした。

特に、小豆粥として食べられることが多く、カボチャが主流の関東地方に対し、関西地方ではこの小豆粥を食べる風習が深く根付いています。これは、古都の文化圏において、儀礼的な側面がより重視されてきた歴史的背景があるためだと考えられます。

小豆とカボチャを合わせた伝統料理いとこ煮

カボチャの持つ「実利」(栄養補給と免疫力強化)と、小豆の持つ「縁起」(邪気払い)という、冬至の行事食が持つべき二重の機能を完璧に融合させた郷土料理が「いとこ煮」です。

厳寒地で発達した温かい知恵の料理

いとこ煮は、北海道や東北地方、北陸地方など、特に厳しい寒さに見舞われる地域を中心に、冬至の伝統食として親しまれてきました。保存性の高いカボチャと小豆を組み合わせ、甘味を加えながら煮込むことで、体を芯から温める煮物として重宝されてきました。

いとこ煮の語源に込められた洒落とユーモア

「いとこ煮」の語源については、材料を別々(甥甥・姪姪)に煮たものが、お椀の中でいとこ(従妹)同士になるという、昔の人のユーモアが込められた洒落が伝えられています。調理法としては、お汁粉に似た、とろみのある温かい料理であり、寒さで疲れた体を優しく労わる役割も担っていました。

この料理は、栄養価と儀礼的な意味合いを一つにした、日本の食文化の奥深さを象徴していると思います。

内側と外側の健康:柚子湯の役割と効果

冬至の伝統的な習慣は、カボチャを食べる「食」(内側の健康)と、広く行われる柚子湯(ゆずゆ)に入る「浴」(外側の浄化・温熱)の二つで完結します。柚子湯は江戸時代から始まったとされる比較的新しい風習ですが、その合理性と縁起の良さから、瞬く間に庶民の間に広まりました。

柚子湯に込められた二つの語呂合わせ

柚子湯が広まった背景には、カボチャの「なんきん」と同様に、二つの語呂合わせがあります。

- 冬至(とうじ)と湯治(とうじ):

温泉などで病気を治すことを指す「湯治」に「冬至」をかけることで、健康を祈願する意味が込められています。 - 柚子(ゆず)と融通(ゆうずう):

「融通が利きますように」という、金運や対人関係の円滑化を願う江戸時代の庶民の切実な願いが込められています。

浄化作用と温熱効果の実利

文化的には、柚子の持つ強い芳香が、邪気を祓う清浄・浄化の象徴と信じられ、冬至の日に柚子湯に入ることで心身を清め、厄除けを行いました。実利的には、柚子の皮に含まれる精油成分リモネンなどが、皮膚を刺激し、血行を促進します。これにより、身体を芯から温めて風邪を予防し、ひびやあかぎれを防ぐ効果も期待できます。また、芳香成分によるリラックス効果は、寒さと共にストレスが増しやすい冬を前に、心身を整える上で非常に重要な役割を果たしています。

地域別に見る冬至の行事食とその特色

カボチャを食べる習慣は全国的に広まっていますが、冬至の行事食には地域によって独自の文化が見られます。これは、各地域の気候風土、歴史的背景、主要な農産物によって、食文化が最適化されてきた結果だと思います。

関東・関西圏の食文化の対比と背景

関東地方では、カボチャを煮物などで食べる習慣が主流であり、栄養補給と無病息災の祈願という目的が強く見られます。一方、関西地方では、小豆の赤い色が持つ魔除けの力に重きを置き、小豆粥を食べる風習が定着しています。これは、古都の文化圏において、儀礼的な側面がより重視されてきた歴史的背景があるためだと考えられます。

その他の地域に見られるデトックスの役割

カボチャや小豆の他にも、特定の食材が冬至に食べられてきました。

- こんにゃく:

古くは「胃のほうき」「腸の砂おろし」と呼ばれ、食物繊維が豊富であることから、一陽来復という大事な日に体内の老廃物を排出し、体内をきれいにする(デトックス)目的で食べられました。

これは、運気を受け入れる前に体を清めるという、重要な意味を持っています。 - 大根焚き:

京都などでは、大根を柔らかく焚いた料理が食べられます。

これも「ん」がつく食材(だいこん)として運盛りの意味合いを持つほか、体を温め、消化を助ける役割もあります。 - トゥンジージューシー:

沖縄では、豚肉や野菜を入れた「トゥンジージューシー(冬至の雑炊)」が食べられます。

これは、その土地ならではの食材を活用し、家族の健康と繁栄を祈る、地域固有の行事食です。

この食文化の多様性は、行事食が単に「運を呼ぶ」だけでなく、「心身を清浄にして、新しい運気を受け入れる準備をする」という、包括的で実践的な健康思想に基づいていたことを示しています。

まとめ:なぜ 冬至 に カボチャを食べるのか、その総合的な意義

この記事を通して、なぜ 冬至 に カボチャを食べるのかという疑問に対する答えは、古代からの太陽信仰(一陽来復)、江戸時代に発展した庶民文化(運盛り)、そして厳しい環境下での合理的な生活戦略(栄養学)が複雑に絡み合った、重層的な知恵の結晶であることが、深くお分かりいただけたかと思います。

歴史的予防医学としてのカボチャの重要性

特にカボチャの習慣は、新鮮な野菜が不足する時期に、長期保存可能な高栄養価の食材を意図的に摂取するという、歴史的な予防医学としての役割を果たしてきました。これは、現代の私たちが通年で野菜を摂取できるようになった今も、その知恵の合理性は全く変わっていません。カボチャは、ビタミンACEを豊富に含み、冬の免疫力維持に科学的に有効だからです。

現代に受け継ぐべき伝統の価値

現代社会において、この伝統は単なる儀式以上の価値を持っています。カボチャや七種の食材を食べる「運盛り」というポジティブな願掛けは、季節の節目を意識し、家族や友人との団らんの機会を提供します。これは、現代社会において精神的な安定と、豊かな生活文化を次世代に継承していくという、非常に重要な役割を果たしています。

今年の冬至は、ぜひカボチャと柚子湯で、体と心を整え、「一陽来復」の希望を胸に、新たな運気を迎えてみませんか。その習慣の裏にある、深い歴史と先人の知恵を感じていただければ、冬至はより豊かな一日になることでしょう。

注意点:ここに記載されている栄養や健康に関する情報は、あくまで一般的な知識や伝統文化に基づくものであり、特定の病気や体調不良に対して、医学的な治療効果や効能を断定するものではありません。健康に関する最終的な判断や、疾患の治療については、必ず専門の医療機関や専門家にご相談ください。