「クリスマスは、本当はイエスの誕生日ではない」

「クリスマスの起源は、ミトラ教という古代ローマの宗教にある」

という説をご存じでしょうか。

12月25日はミトラス神の誕生日であり、それをキリスト教が乗っ取った、という話です。処女懐胎や12人の弟子など、キリスト教との多くの類似点も指摘されていて、非常に説得力がありますよね。私もこの話を知ったときは、てっきりそれが歴史的な事実なのだと思い込んでいました。

しかし、この「クリスマス=ミトラ教起源説」について詳しく調べてみると、実は多くの学術的な研究では「嘘」や俗説である可能性が非常に高い、ということが分かってきたのです。本当の起源は、私たちが思っていたよりもずっと複雑で、ソルインウィクトゥスという別の太陽神や、サトゥルナリア祭というお祭り、そしてキリスト教内部の「計算説」と「宗教史仮説」の対立など、様々な要因が絡み合っていました。

この記事では、「クリスマスとミトラ教、冬至」にまつわる通説の嘘と、そして専門家が議論している「本当の起源」について、できるだけ分かりやすく整理してお伝えしたいと思います。

- 「クリスマス=ミトラ教起源説」が俗説とされる理由

- クリスマスの日付(12月25日)の本当の論争相手

- プレゼント交換など「習慣」の由来となった別のお祭り

- 日付の起源に関するキリスト教内部の有力な説

本記事の内容

「クリスマスとミトラス教、冬至」の嘘と本当

まずはじめに、広く知られている「クリスマスはミトラ教の祭りだった」という説について、なぜそれが現在では俗説と考えられているのか、その根拠を一つずつ見ていきたいと思います。この説、非常にドラマチックで魅力的なのですが、調べてみると多くの疑問点に突き当たりました。

ミトラス12月25日誕生説は嘘?

この説の最大の柱であり、最も重要な根拠とされているのが、「ミトラス神が12月25日に生まれた」という点です。もしこれが事実なら、クリスマスの日付とぴったり一致し、起源説の強力な証拠になります。

しかし、私が様々な資料を調べてみた限り、ミトラ教の信者が12月25日を祝っていたという証拠は、一次資料からは一切見つかっていないというのが、現在の宗教史学や古代ローマ史の専門家の方々の間での、ほぼ一致した結論のようです。

ここでいう「一次資料」とは、当時の人々が残した直接的な証拠のことです。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- ミトラ教の神殿(ミトラエウム)の遺跡に残された碑文

- 神殿の壁画やレリーフ(彫刻)

- 当時の歴史家や宗教家がミトラ教について言及した文献

- 信者が使っていたとされる祭具やカレンダー

これらミトラ教に関連する膨大な考古学的発見や文献の中に、「12月25日」や「冬至」を、ミトラス神の誕生日、あるいは他のいかなる重要な祝祭日として祝っていたことを示す記述が、まったく見当たらないのです。

考えてみれば、ある宗教の「主神の誕生日」というのは、その宗教にとって最も重要な祝祭日の一つのはずです。それが信者の間で祝われた形跡が全くない、というのは、その説の根幹を揺るがす非常に深刻な問題です。

ミトラ教の神殿(ミトラエウム)は、その多くが地下や洞窟を模した場所に作られ、内部には信者が横になれるベンチが両脇に設置されているという特徴的な構造を持っています。これは、入信者たちが集まって秘密の儀式や会食を行っていた場所と考えられています。しかし、そこで「冬至」を祝うための特別な構造(例えば、特定の日に太陽光が差し込むような仕掛け)なども、現在のところ発見されていないようです。

「12月25日」という日付とミトラ教を結びつける証拠は、実はミトラ教の「内部」には存在せず、後世の(あるいは外部の)解釈によって結び付けられた可能性が極めて高い、というのが、私が調べた中での衝撃的な事実でした。

ミトラスと太陽神ソルは別物

では、なぜ「ミトラス」と「12月25日」が、これほどまでに強く結びつけられて語られるのでしょうか。ミトラ教の内部に証拠がないとすれば、どこからこの話が出てきたのでしょう。

その最大の理由は、「ミトラス」と、同じくローマで信仰されていた公的な太陽神「ソル・インウィクトゥス(Sol Invictus)」が混同されていることにあるようです。

この二つの神は、しばしば「太陽神」というくくりで同一視されがちですが、その性格は大きく異なっていました。いわば「人物誤認」が起きているのです。

ミトラ教の「密儀宗教」としての性格

まず、ミトラス神を主神とするミトラ教は、「密儀宗教(ミステリー・カルト)」と呼ばれるジャンルに属します。

- 秘密主義:

入信者(男性のみ)にしか教義や儀式が明かされない、クローズドな宗教でした。 - 主な信者層:

ローマ軍の兵士や下級官吏など、特定の集団で特に人気がありました。 - 私的な信仰:

国家が定めた「公的」な宗教ではなく、個々人が自らの意志で入信する「私的」な信仰でした。

ソル・インウィクトゥスの「国家祭祀」としての性格

一方の「ソル・インウィクトゥス」は、「不敗の太陽神」という意味を持つ、ローマの公的な神でした。

- 国家の神:

特に、皇帝アウレリアヌスが274年に、ローマ帝国の守護神として「公的」に確立した、国家祭祀の対象でした。 - 公的な祭典:

その誕生日は12月25日と定められ、市民に開かれた公的な祭り(戦車競技など)が行われたとされています。 - 帝国の結束:

皇帝は、太陽神の代理人として帝国を統治するというイデオロギーの柱でもありました。

このように、片や「秘密主義の私的な宗教」、片や「皇帝が定めた公的な国家宗教」であり、両者は明確に区別されるべき存在でした。

確かに、ミトラ教のレリーフ(彫刻)には、ミトラスと太陽神ソル(ソル・インウィクトゥスとしばしば同一視される)が親密にしている場面(例:ミトラスがソルから冠を授かる、共に会食する)が描かれることがあります。しかし、これは専門家によれば「二人が同一である」ことを示すのではなく、むしろ「二人が同盟関係にある」「ミトラスがソル(太陽)の力を承認、あるいは超越する」といった、両者の関係性を示すものと解釈されています。

この「関連性」が、長い歴史の中で「同一視」へとすり替わってしまったようです。

混同のプロセス(誤った三段論法)

この「人物誤認」が、どのようにして「クリスマス=ミトラス起源説」という誤解を生んだのか、その論理(?)を整理してみます。

- クリスマスは12月25日である。

- 「ソル・インウィクトゥス(不敗の太陽神)」の誕生日は12月25日である。(←これは史料に残る事実)

- ミトラスは「太陽神(ソル)」と関連がある。(←これも事実だが「同一」ではない)

- (誤った結論)→したがって、クリスマスはミトラスの誕生日を奪った。

このように、本来クリスマスと日付(12月25日)を争っていた可能性のある異教の神は、ミトラスではなく、「ソル・インウィクトゥス」だったのです。この点が、起源を探る上で最も重要なポイントの一つです。

処女懐胎ではなく岩から誕生

ミトラス説のもう一つの柱が、キリスト教との「類似点」です。その代表格として、「ミトラスも処女から生まれた」という説がよく挙げられます。

しかし、これも詳しく調べてみると、事実は大きく異なるようです。ミトラ教の神話や図像学によれば、ミトラスは処女(人間の女性)から生まれたのではなく、なんと「岩から生まれた(petra generatrix)」とされています。

これは、ミトラ教の神殿(ミトラエウム)にも、ミトラスが岩から上半身を現す姿の像やレリーフが残されており、非常に重要なモチーフであったことがわかります。この「岩からの誕生」が何を象徴していたのか(自然発生的な力、洞窟との関連、土着の神との融合など)については様々な解釈があるようですが、いずれにせよ、キリスト教の「処女懐胎」とは全く異なる概念です。

キリスト教の「処女懐胎」そして「受肉(Incarnation)」とは、神(ロゴス)が聖霊によって人間の女性(処女マリア)の胎内に宿り、「神でありながら完全な人間として」この世に生まれてきた、という非常に特殊な神学に基づいています。人間の母胎を通して生まれる、という点が極めて重要なのです。

一方で、岩から超自然的に誕生するミトラスの神話は、ギリシャ神話でゼウスの頭からアテナが生まれるといった「神話的誕生」の系譜に属するものであり、両者を「類似している」と結論づけるのは、かなり難しいのではないかと私は感じます。「処女懐胎」という言葉の響きが似ているために、誤解が広まった典型的な例かもしれません。

12人の弟子も俗説

キリスト教との類似点として、もう一つよく挙げられるのが「ミトラスにも12人の弟子がいた」という説です。

これは、ミトラ教の図像学において最も重要とされる「タウロクトニー(Tauroctony=牛屠り)」の場面に由来するようです。

タウロクトニーの図像

「タウロクトニー」は、ミトラスが洞窟の中で聖なる牛を屠っている(ナイフで殺している)中心的な場面を描いたレリーフや絵画です。この図像には、ミトラスと牛の他にも、以下のような要素が定型的に描かれています。

- 犬、蛇(牛の血を舐めている)

- サソリ(牛の睾丸を挟んでいる)

- カラス(ミトラスに何かを伝えている)

- 松明を持つ二人の人物(カウテスとカウトパテス)

そして、この中心的な場面の「周囲」を囲むようにして、黄道十二星座(おひつじ座、おうし座、ふたご座…といった12星座)が描かれることがよくあります。

この「12」という数が、キリストの「12弟子(使徒)」と結びつけられ、「ミトラスの12人の弟子」という説が生まれたようです。

しかし、専門的な解釈によれば、これは「弟子」を意味するものでは全くなく、文字通り「黄道十二宮(天文学・占星術)」を示しているとされています。タウロクトニーの図像全体が、ミトラスを宇宙の秩序(季節の移り変わりや星々の運行)を支配する神として描いた、壮大な天文学的・占星術的な「宇宙図」である、という解釈が有力です。

キリスト教の「12弟子」が、イエスの教えを直接聞き、その教えを世界に広めるために選ばれた「人間」であり「使徒」であったのに対し、ミトラ教の図像にある「12」は「天体(星座)」です。その役割も意味も全く異なります。これもまた、表面的な数の類似性から生まれた俗説の一つと言えそうです。

なぜミトラス説は広まったか

ここまで見てきたように、「12月25日誕生説」「処女懐胎」「12人の弟子」といった、ミトラス説の根幹となる主張は、学術的な証拠に乏しい、あるいは明らかな誤解に基づいている可能性が高いことがわかります。

では、証拠がないにも関わらず、なぜこれほどまでに「ミトラス説」は世界中に広まり、今なお根強く信じられているのでしょうか。

これは、やはり「キリスト教の起源は、より古い異教の神話にある」というストーリーが、非常にドラマチックで、知的好奇心をくすぐる魅力的なものだからかもしれません。

特に19世紀から20世紀初頭にかけてのヨーロッパでは、様々な宗教や神話を比較研究する「比較神話学」という分野がブームになりました(有名なジェームズ・フレイザーの『金枝篇』などもこの流れですね)。その中で、キリスト教の独自性を相対化し、他の古代神話との共通点を見出そうとする学術的な流行があったようです。ミトラス説も、そうした背景の中で生まれ、補強されていった側面があるのかもしれません。

そして一度、「権威ある(ように見える)」学者やメディアによって広められた情報は、たとえ後に専門家によって否定されたとしても、人々の記憶に残り続けます。特にインターネットが普及した現代では、そうしたセンセーショナルな俗説は瞬く間に拡散し、専門的な反論よりもはるかに早く広まってしまいます。

ある研究者が、こうした俗説を「ゾンビ・ミス(何度否定されても生き返る神話)」と呼んでいるそうですが、まさにその通りだと思います。

しかし、私たちは、ミトラス説が嘘だった、ということだけを知りたいわけではないはずです。「では、本当の起源は何だったのか?」という、その先の真実に関心があるのだと思います。

次の章では、ミトラスという「誤解」を解いた上で、クリスマスの日付の起源をめぐる、より複雑で、より興味深い「本当の」学術的議論について、詳しく見ていきたいと思います。

クリスマスの日付の起源は、ミトラス教?冬至?

ミトラス教が直接の原因でないとすれば、なぜイエスの誕生日は12月25日なのでしょうか。その答えは、ミトラス教という特定の宗教ではなく、「冬至」という天文学的な現象が持つ普遍的な象徴性、そして「ソル・インウィクトゥス」と「サトゥルナリア祭」という、ローマ社会に深く根付いていた二つの異なる祭りとの関係にあるようです。

起源の鍵「冬至」という象徴

クリスマス、ソル・インウィクトゥス、その他この時期のあらゆる祭りの根底にある、共通の祖先とも言えるのが、「冬至(とうじ)」という天文現象そのものです。

ご存知の通り、冬至は、北半球において一年で最も昼間(日の出から日の入りまで)が短く、夜が最も長くなる日です。天文学的には、太陽が天球上で最も南に位置する日(太陽の南中高度が最も低くなる日)を指します。

(出典:国立天文台「暦Wiki」二十四節気)

古代の人々にとって、これは単なる天文学的な現象以上の意味を持っていました。

- 「闇」の頂点:

太陽の力が最も弱まり、寒さと闇が世界を支配する、不安な日。 - 「光」の再生:

しかし、この日を境に、太陽は再び力を取り戻し、日は一日一日と長く「再生」していく。

この「光が闇に打ち勝つ」劇的な転換点は、「太陽の誕生日」あるいは「再生の日」として、非常に強力な象徴的(シンボリック)な意味を持っていたのです。寒さの敗北と光の勝利、生命の再生を祝う、根源的な喜びの日でした。

ここで決定的に重要な事実があります。それは、当時のローマ帝国で使われていたユリウス暦において、この「冬至」が12月25日であると計算(あるいは設定)されていたことです。

(※現在のグレゴリオ暦では12月21日か22日頃ですが、ユリウス暦のわずかなズレにより、当時は25日とされていました。私たちが祝うべきは、天文学的な正確さよりも、「当時の人々が何を冬至と認識していたか」です。)

この「光が闇に打ち勝つ」という強力な太陽の象徴性は、特定の宗教に独占されるものではありませんでした。それは、当時のローマ社会において、異教徒もキリスト教徒も共有していた、文化的な常識であり、世界観そのものだったのです。

- 異教徒は、この日を「不敗の太陽(Sol Invictus)」の誕生として祝いました。

- 初期のキリスト教徒たちもまた、この太陽のメタファーを積極的に採用し、イエス・キリストを「真の太陽」「義の太陽」と呼び、異教の太陽神に対抗する存在として位置づけていました。

したがって、12月25日という日付は、この時期に祭典を祝おうとするすべての「光の神」にとって、「魅力的で、自然で、必然的な選択」であったと言えます。対立する宗教グループが、一年で最も象徴的な日の「所有権」を争っていた、というのが実態に近いのかもしれません。

日本の「冬至」について

この「冬至=再生の日」という考え方は、ローマだけに限りません。私たち日本人にとっても、冬至は非常に重要な日とされています。

太陽の力が最も弱まる日であり、この日を境に再び力がよみがえることから、古くから「一陽来復(いちようらいふく)」と呼ばれ、悪いことが続いた後でも幸運が必ず訪れる、運気が上昇に転じる日として大切にされてきました。

冬至にかぼちゃ(なんきん)や、にんじん、れんこんなど、「ん」のつく食べ物を食べる風習も、厳しい冬を乗り切るための栄養補給(かぼちゃはビタミン豊富)と、「運(うん)」を呼び込む「運盛り(うんもり)」の縁起担ぎが合わさった、先人たちの知恵ですよね。

詳しくは、次の記事でも詳しく触れていますので、よろしければご覧ください。

本当の論争相手ソルインウィクトゥス

さて、前章で「人物誤認」として登場した、本来の論争相手である「不敗の太陽神(ソル・インウィクトゥス)」が、ここで再登場します。ミトラスではなく、この神こそが、クリスマスの日付の起源をめぐる「本当のライバル」です。

彼の公式な祭日である「不敗の太陽神の誕生日(Dies Natalis Solis Invicti)」は、まさに12月25日に設定されていました。

このカルト(宗教崇拝)は、ローマ帝国後期、特に皇帝アウレリアヌスによって274年に、ローマの国家祭祀として(再)確立されたものです。アウレリアヌス帝は、当時分裂しつつあった帝国を再統一するために、特定の地方の神ではなく、帝国全土を照らす「太陽神」を最高神として祀ることで、帝国のイデオロギー的な結束を図ろうとしたと言われています。

この「ソル・インウィクトゥス」信仰は、皇帝自身が太陽神の代理人であるとする、後の皇帝崇拝にもつながっていく重要なものでした。

では、この「国家的な異教の祭り(12月25日)」と「キリスト教の祭り(12月25日)」は、どちらが先に始まり、どちらが影響を与えたのでしょうか?

「当然、人気だった異教の祭りをキリスト教が乗っ取ったのだろう」と考えるのが自然ですよね。これが、長らく主流だった「宗教史仮説」(後述)です。しかし、この議論には、非常に強力な「物証」が存在します。それが、次の「354年の暦」です。

354年の暦が示す証拠

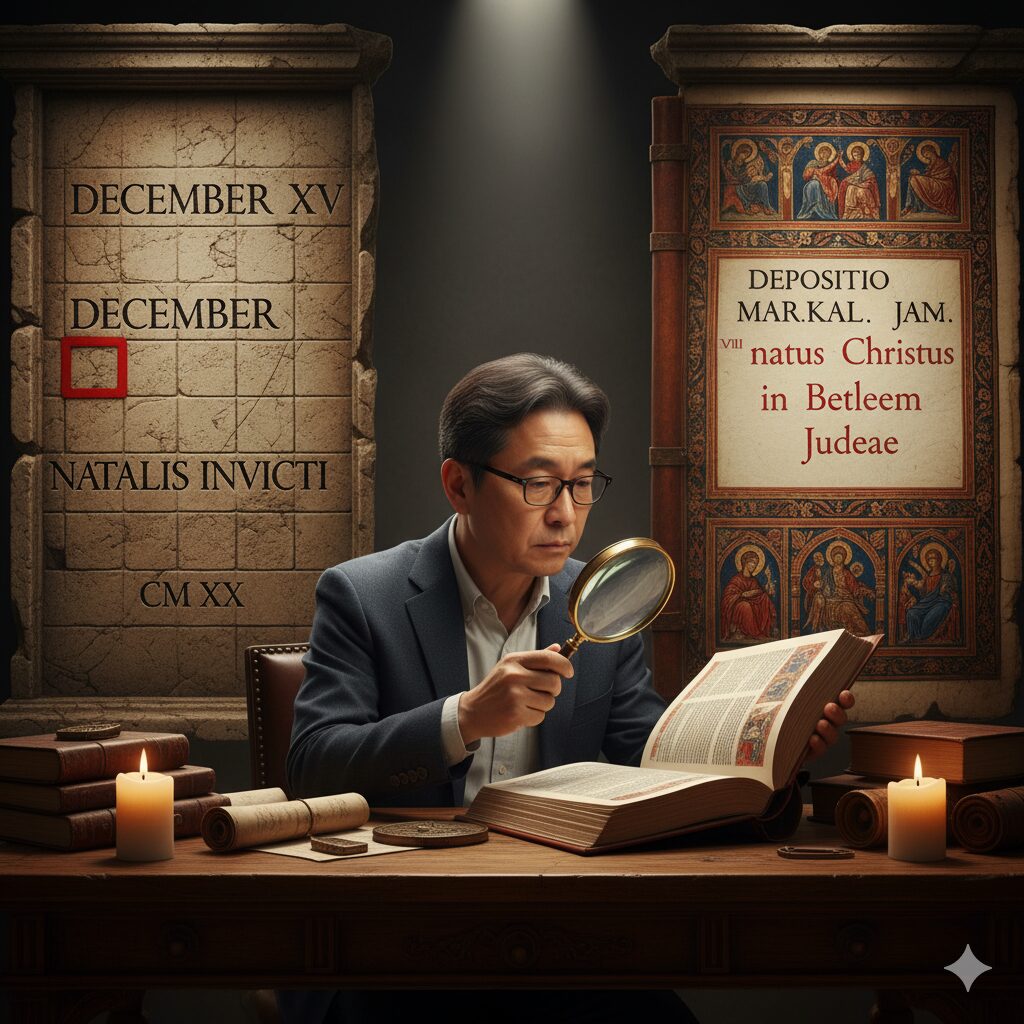

この複雑な起源論争において、最も重要で、最も信頼できる一次資料が、「354年のフィロカルスの暦(Chronography of 354)」と呼ばれる、4世紀半ば(354年)にローマで製作された豪華な暦(カレンダー)です。

これは、当時の裕福なキリスト教徒ヴァレンティヌスのために作られた個人的なアルマナック(生活暦)とされていますが、その内容は当時のローマの公的な情報を含んでおり、この論争の「震源地」となっています。

なぜなら、この暦の「12月25日」の項目に、驚くべきことに、異教の祭りとキリスト教の祭りの両方が「併記」されていたからです。

「354年の暦」の驚くべき記述

この暦はいくつかのセクションに分かれています。問題の記述は、異なるセクションに登場します。

- 祝祭日リスト(フィロカルスの暦):

このセクションの12月25日(VIII Kal. Jan.)の欄には、 N·INVICTI·CM·XXX という記述があります。

これは「Natalis Invicti(不敗者=ソル・インウィクトゥスの誕生日)」であり、その日にサーカス(戦車競技場)で30回の競技が開催されたことを示しています。 - 殉教者一覧(Depositio Martyrum):

一方、別のセクション(キリスト教の殉教者を記念するリスト)の12月25日の欄には、 natus Christus in Betleem Iudeae という記述があります。

これは「キリストはユダヤのベツレヘムに生まれた」という意味です。

これは、4世紀半ばのローマにおいて、12月25日に「ソル祭」と「クリスマス」という二つの大きな祭りが「競合」、あるいは「併存」していたことを示す、動かぬ証拠です。

そして、この「殉教者一覧」のセクションは、内容から336年頃のローマ教会の状況を反映していると推定されています。つまり、この暦が作られた354年よりも前の、少なくとも336年の段階で、ローマ教会は12月25日を「クリスマス」として公式に祝っていたことになります。

これが、ローマ教会が12月25日をクリスマスとして祝っていたことを示す、現存する最古の明確な証拠とされています。

この「354年の暦」という物証の発見により、「鶏と卵」の議論、すなわち、「ソル祭とクリスマスのどちらが先に12月25日を祝い始めたのか?」という学術的な大論争が引き起こされました。この論争こそが、ミトラス説(俗説)の陰に隠れていた、「本当の」クリスマス起源論争なのです。

対立する「宗教史仮説」とは

この「鶏と卵」の議論に対する、伝統的で、古くから一般的に最もよく知られている答えが、「宗教史仮説(History of Religions Hypothesis)」です。日本語では「異教からの借用説」や「キリスト教化説」とも呼ばれます。

これは、19世紀のドイツの学者ヘルマン・ウーゼナーらによって体系化され、長らく主流とされてきた理論です。

宗教史仮説の要点

- 論旨:

キリスト教会が、異教の祭りを「乗っ取る」ために、布教戦略として「意図的に」12月25日をイエスの誕生日として選んだ。 - 動機:

当時、ローマ市民の間で非常に人気があった(と想定されていた)異教の祭り、すなわち「不敗の太陽神(ソル・インウィクトゥス)の誕生日」(12月25日)のエネルギーと人気を利用するため。 - 目的:

異教徒の改宗を容易にするため。既存の祭りの日付はそのままに、その意味だけを「太陽の誕生」から「(義の)太陽であるキリストの誕生」へと再解釈(キリスト教化)することで、異教徒が抵抗なく新しい信仰を受け入れられるようにした。

この仮説は、非常に分かりやすく、当時の歴史的背景にも合致するように思えます。

実際に、キリスト教がコンスタンティヌス帝による公認(313年のミラノ勅令)を経て、ローマ帝国の国教となっていく4世紀において、教会が異教の神殿や祭日を「キリスト教化」していく政策は、各地で見られました。例えば、異教の神殿があった場所に教会を建てたり、土着の豊穣祭を聖人の祝日に振り替えたり、といった具合です。

また、当時の教父(アンブロシウスやアウグスティヌスといった教会の指導者たち)が、説教の中で意図的にキリストを「真の太陽」と呼び、異教の「ソル(太陽神)」に対抗するレトリック(弁論術)を多用していたことも分かっています。これは、両者の間で日付と「太陽」の象徴性をめぐる、激しい「競争」があったことを示唆しています。

この「宗教史仮説」は、状況証拠が揃っており、非常に合理的であるため、長らくクリスマスの起源に関する「定説」として扱われてきました。しかし、この説には「ソル祭が先だった」という絶対的な証拠がない、という弱点がありました。そこへ登場したのが、対抗するもう一つの有力な説です。

クリスマス12月25日の「計算説」

「宗教史仮説」に対抗する、もう一つの主要な学術的理論が、「計算説(Calculation Hypothesis)」です。これは「年代計算説」とも呼ばれ、現代の多くの専門家によって、宗教史仮説よりも説得力のある説明ではないか、と見直されています。

この説は、フランスの学者ルイ・デュシェーヌによって提唱され、近年トーマス・タリーらの研究によって詳細に論じられています。私もこの説を知ったとき、その論理の組み立てに非常に驚きました。

計算説の要点

- 論旨:

12月25日という日付は、異教の祭り(ソル祭)とは「無関係」に、キリスト教「内部」の神学的な・年代的な計算によって、導き出されたものである。 - 起源の古さ:

この計算は、4世紀の「布教戦略」よりもはるかに古い、2世紀後半から3世紀(ソル祭が国家祭祀になる以前)には既に行われていた、とする説です。

では、どのような「計算」だったのでしょうか。それは、現代の私たちから見ると少し不思議に思える、古代の神学的な論理に基づいています。

神学的な「計算」のプロセス

この計算のプロセスは、以下のステップで進められます。

- 前提:「完璧な生涯」という思想

まず、古代ユダヤ教および初期キリスト教の一部の思想には、偉大な預言者や重要な人物は「完璧な」生涯を送る、すなわち「受胎した日」と「死去した日」が(同じ年の別の月日ではなく)「暦の上で同じ日」である、という伝承(あるいは神学的思想)が存在しました。 - 死去日の特定:イエスの受難日

初期のキリスト教徒たち(2世紀末のテルトゥリアヌスや3世紀初頭のヒッポリュトスなど)は、イエスがいつ受難(十字架刑)にあったのかを、福音書の記述(過越祭の時期)や当時のローマの記録などから特定しようと試みました。

その結果、西方のキリスト教世界(北アフリカやローマ)では、その日付は「3月25日」であると計算(または設定)されました。 - 受胎日の特定:前提の適用

ここで(1)の前提が適用されます。

イエスが3月25日に「死去」したのであれば、彼のような「完璧な」存在は、暦の上で同じ日である「3月25日」に「受胎」したに違いない、と考えられたのです。(この「3月25日」は、現在でもキリスト教の多くの教派で「受胎告知の日(Annunciation)」として祝われています。) - 誕生日の計算:9ヶ月後

受胎日が3月25日と特定されれば、誕生日の計算は簡単です。

人間の完璧な妊娠期間(当時は満9ヶ月と考えられていました)を、受胎日である3月25日に加えます。

3月25日 + 9ヶ月 = 12月25日

こうして、イエスの誕生日(クリスマス)は「12月25日」である、と導き出された、というのが「計算説」の骨子です。

春分と冬至のシンクロニシティ

この説がさらに興味深いのは、この計算が、前述の「冬至」の象徴性と見事にシンクロ(同期)している点です。

- 計算の起点となった「3月25日」は、当時のローマの暦において「春分の日」(昼と夜の長さが等しくなり、光が闇に打ち勝ち始める日)とされていました。

- その結果、導き出された「12月25日」は、同じく「冬至」(太陽が再生する日)とされていました。

つまり、「計算説」は、キリスト教徒が異教の「冬至」の祭りを模倣したのではなく、自らの神学(受難と受肉を結びつける神学)に基づき、宇宙的な暦の転換点(春分=受胎、冬至=誕生)にキリストの生涯を位置づけようと、能動的に計算した結果である、と主張するものです。

この説の強みは、その根拠となる計算の試み(例:ヒッポリュトスの年代記など)が、皇帝アウレリアヌスがソル・インウィクトゥスの国家カルトを確立した274年よりも「先行している可能性が高い」ことです。もし計算説が正しく、キリスト教徒が3世紀初頭から12月25日を(公にではなくとも)重要な日と認識していたとすれば、「宗教史仮説」(4世紀に教会が異教の祭りを乗っ取った)は根本から覆ることになります。

最近の研究では、この「計算説」の優位性が高まっており、むしろ「逆転仮説」(キリスト教徒が先に12月25日を祝い始め、それに異教側がソル祭をぶつけて対抗したのではないか)という見解すら提示されているようです。

習慣の起源 サトゥルナリア祭

さて、ここまで「日付(12月25日)」の起源をめぐる、ミトラス説(俗説)、ソル祭(宗教史仮説)、そして計算説という複雑な議論を見てきました。

しかし、これだけではクリスマスの全てを説明できません。私たちがクリスマスで行う「プレゼント交換」や「盛大なパーティー」「クリスマスツリー(常緑樹で家を飾る)」「キャンドルを灯す」といった楽しい「習慣」は、どこから来たのでしょうか。

実は、これらの「習慣」の起源は、12月25日のソル・インウィクトゥス祭ではなく、全く別のローマの祭り「サトゥルナリア祭(Saturnalia)」の影響が色濃く残っているようです。

ここで、ローマの冬の祭りを整理する上で、「日付」の起源と「習慣」の起源を、明確に分離して考えることが非常に重要になります。

サトゥルナリア祭とは?

サトゥルナリア祭は、ローマの農耕神サトゥルヌス(土星・サターンの語源)を祝う、古代ローマで最も人気があり、最も陽気な祭りでした。

- 日付:

もともとは12月17日でしたが、帝政期には人気のために延長され、12月17日~23日頃まで続きました。(12月25日ではなかった点に注意) - 目的:

農耕神への感謝と、かつてサトゥルヌス神が治めていたという「黄金時代」の平和と平等を祝う祭り。 - 習慣:

まさに現代のクリスマスの雰囲気にそっくりです。- 祝宴:

盛大な飲食、歌、踊り。公的な仕事や学校も休みになりました。 - 贈り物:

人々は sigillaria(シギッラリア)と呼ばれる小さな陶製の人形や蝋燭、その他の贈り物を交換しました。 - 蝋燭(キャンドル):

祭りは「光の祭り」とも解釈され、知識や真理の象徴として大量の蝋燭が灯されました。 - 無礼講:

この期間だけは、主人と奴隷の立場が逆転する「無礼講(Lord of Misrule)」が行われ、身分を忘れて共に飲み食いしました。

- 祝宴:

これらの習慣は、現代の私たちがクリスマスに行うことと驚くほど似ていますよね。

このサトゥルナリア祭は、ローマ市民にとって一年で最も待ち遠しい、楽しいお祭りでした。当然、ローマ帝国が3世紀から4世紀にかけてキリスト教化された後も、キリスト教徒となった人々が、古くから慣れ親しんだこの楽しい冬至の習慣を、そう簡単に手放すことはありませんでした。

ローマの年末年始シーズン

当時のローマの年末年始は、このサトゥルナリア祭(12月17日~23日)に始まり、新年(1月1日)を祝う「カレンズ(Kalends)」へと続く、一大「祝祭シーズン」でした。カレンズにも、贈り物を交換したり、家を常緑樹(縁起物)で飾ったりする習慣がありました。

やがて、日付的に非常に近接していた「クリスマス(12月25日)」がキリスト教の主要な祝日として定着する一方で、民衆が愛したサトゥルナリア祭やカレンズの「楽しい習慣」だけが残り、時間的に近いクリスマスと新年の祝祭シーズンに「再鋳造」され、吸収されていった…というのが、専門家による最も有力な見解のようです。

つまり、「クリスマスの異教的起源」として一般に語られるものは、二つの異なる異教の祭りが混同・合成されたものだったのです。

| 祭り | 主要な日付 | 祝われる対象 | 主要な習慣 | クリスマスへの影響 |

|---|---|---|---|---|

| サトゥルナリア祭 | 12月17日~23日 | サトゥルヌス (農耕神) | 祝宴、贈り物の交換、蝋燭、無礼講 | 「習慣」への強い影響。 (プレゼント、パーティー、キャンドル等) |

| ミトラ教の祭り | 不明 (12/25ではない) | ミトラス (密儀宗教の神) | (私的な密儀) | 証拠なし(俗説)。 |

| ソル・インウィクトゥス祭 | 12月25日 | ソル (不敗の太陽神) | 国家祭祀、 戦車競技 | 「日付」への影響が論争中。 (宗教史仮説 vs 計算説) |

クリスマスの起源はミトラ教?冬至との関係の総括

ここまで、クリスマスの起源をめぐる長い探求を、私なりに整理してきました。

最初は「クリスマスはミトラ教のパクリだ」という単純な話だと思っていましたが、調べていくうちに、それが「人物誤認」に基づいた俗説である可能性が高いこと、そしてその背後には、「ソル・インウィクトゥス」という別の太陽神と、「計算説」というキリスト教内部の神学が「日付」をめぐって競合し、さらに「サトゥルナリア祭」という別の祭りの「習慣」が融合した、非常に複雑で奥深い歴史が隠されていることが分かってきました。

この複雑なプロセスを、最後に3つの要素にまとめてみたいと思います。

クリスマスの起源:3つの要素の融合

- 象徴性(冬至):

全ての根底にあるのは、12月25日(当時のユリウス暦における「冬至」)が持っていた、「太陽の再生」「光が闇に打ち勝つ」という普遍的で強力な象徴性です。

これが、あらゆる「光の神」の祭りの舞台となりました。 - 日付(ソル祭 vs 計算説):

その「12月25日」という舞台の所有権をめぐり、異教の「ソル・インウィクトゥス祭」(宗教史仮説)と、キリスト教内部の「計算説」(受難日3月25日+9ヶ月)が、競合・影響し合いました。

どちらが「先」だったのかは、今も専門家の間で活発に議論が続く、歴史のミステリーです。

(最近では「計算説」が先行していた可能性や、両者が並行して発展した可能性も指摘されています) - 習慣(サトゥルナリア祭):

そして、私たちがクリスマスとして楽しんでいる「習慣」(プレゼント交換、祝宴、飾り付け、キャンドル)は、上記二つとは直接関係なく、ローマで最も愛されたお祭り「サトゥルナリア祭」(12月17日~23日)の文化的DNAを、色濃く引き継いだものです。

結論として、クリスマスは、単一の「異教の祭り」をコピーしたものではなく、ローマ帝国という「るつぼ」の中で、「冬至」という普遍的な象徴性をベースに、「日付」をめぐる宗教的な競合と、「習慣」をめぐる文化的な吸収という、複数の要素が長い時間をかけて融合し、再編成されて生まれた、非常に「総合的(シンクレティック)な祝祭」である、と私は理解しました。

歴史の俗説を一つ、「本当かな?」と調べてみるだけで、こんなにも奥深い世界が広がっていることに、私はいつも驚かされます。皆さんも、今年のクリスマスは、その日付の裏にある2000年前のローマの光景に、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。