ふとカレンダーや歴史の年表を見ていて、「あれ?西暦0年ってうるう年なのかな?」とか、そもそも「0年って存在するの?」と疑問に思ったことはないでしょうか。

この疑問、実はものすごく鋭いんです。

私たちが普段何気なく使っているカレンダーの常識と、天文学者やコンピュータエンジニアが扱っている時間の常識には、実は大きな食い違いがあります。

歴史的には「存在しない」とされるはずの0年が、計算上はどうしても必要不可欠であったり、エクセルなどの身近なツールではエラーの原因になったりと、その扱いは非常に複雑で奥深いんですよね。

この記事では、そんな不思議な「0年」と「うるう年」の関係について、歴史的な背景からプログラミングにおける技術的な実装まで、様々な視点から徹底的に、そして分かりやすく紐解いていきます。

ちょっとしたトリビアから、仕事で役立つ技術的な知識まで、読み終わる頃には「暦」を見る目が変わっているかもしれません。

- 歴史的な紀年法における0年の有無と背景

- 天文学やISO規格における0年の定義とうるう年判定

- アウグストゥス時代の実際の暦運用に関する史実

- エクセルやプログラミング言語ごとの0年の挙動

本記事の内容

西暦0年とうるう年の定義に関する歴史と事実

まず最初に、「西暦0年」という言葉を聞いたとき、多くの人は「そんな年はないよ」と答えるでしょう。

学校で習った歴史の授業でも、0年なんて出てきませんでしたよね。

しかし、分野が変われば常識もガラリと変わります。

ここでは、歴史、天文学、そして国際規格という3つの異なる視点から、この「0年」という不思議な時間の空白について、じっくりと解説していきます。

歴史上における西暦0年の不在と実在

私たちが普段歴史の教科書やカレンダーで目にする年表には、西暦0年という年は存在しません。

これはもう、歴史学における絶対的なルールのようなものです。

具体的に言うと、紀元前1年(1 BC)の大晦日が終わった瞬間に、翌日は西暦1年(AD 1)の元旦になります。

「0」という数字を経由せずに、マイナスからプラスへといきなりジャンプするような感覚ですね。

なぜこんな不思議なことが起きているのかというと、現在の西暦(キリスト紀元)が考案された6世紀当時のヨーロッパの事情が深く関わっています。

この紀年法を考え出したのは、ディオニュシウス・エクシグウスというローマの神学者なのですが、彼が生きていた当時のヨーロッパ数学界には、まだ「ゼロ(0)」という数学的概念が一般的に普及していなかったのです。

彼らが使っていたローマ数字(I, II, III, V, X...)を思い出してみてください。

どこを探しても「0」に相当する文字はありませんよね。

当時の人々にとって、数は「1」から始まるのが当たり前で、「何もない状態」を数として扱うという発想自体が希薄だったわけです。

そのため、イエス・キリストが生まれたとされる年を「1年」と定め、その前の年を「紀元前1年」とした結果、その間に「0年」が入る余地がなくなってしまったのです。

ポイント

歴史的な文脈や一般的なカレンダー(市民暦)においては、0年は「存在しない」のが正解です。

紀元前1年(1 BC)から西暦1年(AD 1)へと、数字は1から1へと直接ジャンプします。

これは当時の数学的な限界が生んだ、歴史的な「仕様」と言えるでしょう。

この「0年の欠落」は、歴史を学ぶ上ではあまり気にならないかもしれませんが、実は単純な期間計算において少し厄介な問題を引き起こします。

例えば、「紀元前1年から西暦1年まで何年経った?」と聞かれたとき、どう計算しますか?

数学の数直線で考えると、+1 から -1 を引けば「2」になるので、「2年」と答えたくなりますよね。

でも実際には、その間に0年が存在しないため、紀元前1年の次はすぐに西暦1年ですから、経過時間はたったの「1年」なんです。

もしもあなたが、紀元前50年から西暦50年までの100年間の歴史シミュレーションゲームを作ろうとしたら、この「存在しない1年」の扱いに頭を抱えることになるでしょう。

このように、0年の不在は直感的な計算と実際の暦の間にズレを生じさせる、暦学上の大きな落とし穴なんですね。

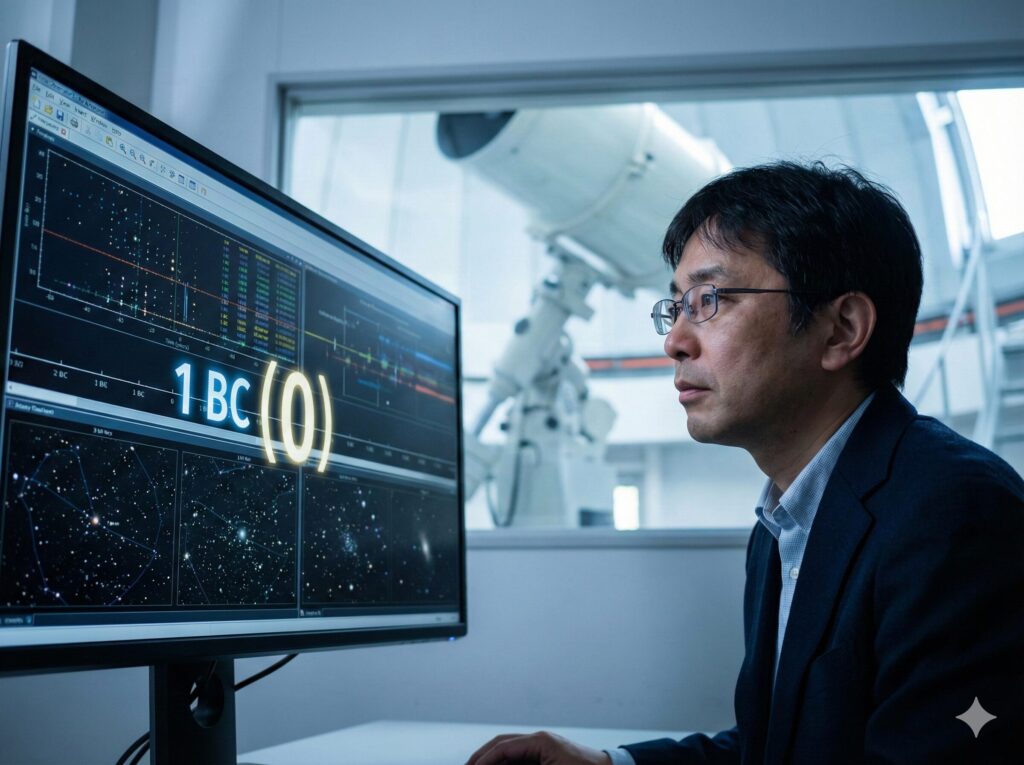

紀元前1年を0年とみなす天文学的計算

歴史学者が「伝統」や「史料」を重視するのに対し、天文学者たちは「計算の整合性」を何よりも重視します。

星の動きを計算したり、日食や月食の予測をしたり、あるいは数千年前の惑星配置をシミュレーションしたりする場合、数字の連続性が途切れていると非常に不都合だからです。

先ほどお話ししたように、0年がないと引き算の結果がズレてしまいますよね。

天文学の計算では、数式を使って過去や未来の位置を割り出すことが多いので、「紀元前1年の次が西暦1年」という変則的なルールは、計算式の中にいちいち「もし紀元前なら1を引く」といった例外処理を入れなければならず、バグの温床になってしまいます。

そこで、17世紀以降の天文学者たち(カッシーニなどが有名です)は、歴史上の「紀元前1年」を便宜的に「0年」と再定義するという方法を採用しました。

これを「天文学的紀年法」と呼びます。

| 歴史的紀年法 (一般的な呼称) | 天文学的紀年法 (計算用の値) | 数学的な値 (数直線上の位置) |

|---|---|---|

| 西暦1年 (AD 1) | 1年 | +1 |

| 紀元前1年 (1 BC) | 0年 | 0 |

| 紀元前2年 (2 BC) | -1年 | -1 |

| 紀元前3年 (3 BC) | -2年 | -2 |

上の表を見ていただくと分かる通り、天文学的紀年法では、紀元前1年を「0」、紀元前2年を「-1」として扱います。

こうすることで、西暦1年(+1)から紀元前1年(0)を引けば、ちゃんと「1年」という正しい答えが数式通りに出てくるようになります。

数直線上でスムーズに計算ができるようになるわけですね。

つまり、「0年はうるう年か?」という問いに対して、天文学的な視点に立てば、「そもそも0年というものが存在し、それが計算の対象になる」という前提に立つことができるのです。

歴史家が「そんな年はない」と言っても、天文学者は「いや、計算上はここにある」と言う。

この視点の違いこそが、検索結果での混乱の元になっているのかもしれません。

ISO8601規格での0000年の扱い

さて、天文学の話が出ましたが、現代のデジタル社会においてもっと身近で強力なルールが存在します。

それが、日付や時刻の表記ルールを定めた国際規格「ISO 8601」です。

インターネットでの通信や、データベースへの保存、システム間のデータ連携など、世界中のコンピュータが正しい日時を共有するために作られたこの規格では、日付の曖昧さを徹底的に排除する設計になっています。

そして、このISO 8601でも、天文学的紀年法と同じアプローチを採用しているんです。

具体的には、年は「YYYY」という4桁の数字で表すことが原則とされており、紀元前1年は「0000年」と表記されます。

さらにその前の紀元前2年は「-0001年」となります。

これは単なる表記の揺れではなく、国際的な標準ルールとして明確に規定されていることなんです。

ISO 8601の定義

国際規格においては、0000年は明確に存在します。

システム開発やデータ通信の現場では、歴史的な情緒よりも論理的な正確さが求められるため、このルールに従って日付データが処理されています。

例えば、XML形式のデータをやり取りしたり、国際的なアーカイブデータを検索したりする場合、日付フィールドに「0000」が入ってくることは十分にあり得ます。

私たちが普段壁にかけているカレンダーとは見た目が異なりますが、コンピュータシステムの裏側では、この「0000年」がしっかりと定義され、運用されているのです。

もしあなたがエンジニアで、古い歴史データを扱うシステムを作るとしたら、「紀元前1年」をユーザーに入力させる際に、裏側で「0000年」として保存するか、それとも文字列として「BC1」と保存するか、その設計判断がシステムの命運を分けることになるかもしれません。

ISO 8601は、まさにその判断の基準となる「世界共通の物差し」なんですね。

グレゴリオ暦のルールと0年の判定

では、その「天文学的あるいはISO規格上の0年」は、果たしてうるう年なのでしょうか?

「0」という数字に、うるう年のルールを適用できるのか、ちょっと不安になりますよね。

結論から言うと、現在のカレンダーであるグレゴリオ暦のルールをそのまま過去に適用した場合(これを先発グレゴリオ暦と呼びます)、0年は間違いなくうるう年となります。

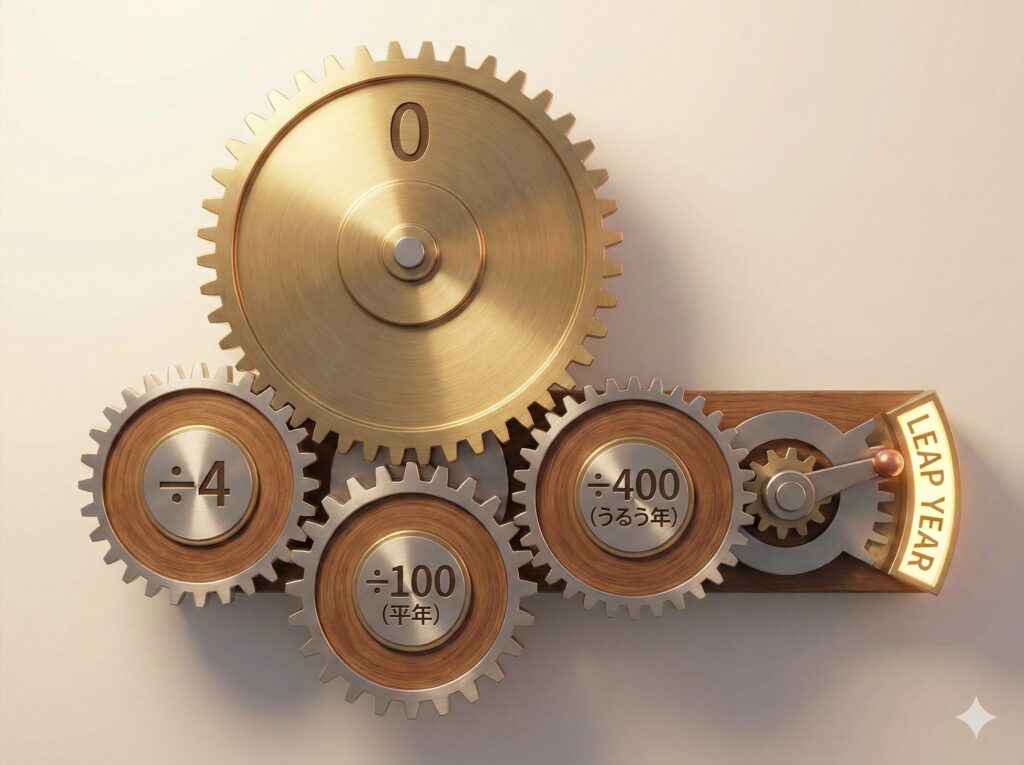

その理由を、グレゴリオ暦の3つのルールに沿って確認してみましょう。

グレゴリオ暦のうるう年判定ルールは以下の通りです。

- 西暦年号が4で割り切れる年はうるう年とする。

- ただし、100で割り切れる年は平年とする。

- ただし、400で割り切れる年はうるう年とする。

このルールを数字の「0」に当てはめて計算してみます。

まず、「0 ÷ 4 = 0 余り 0」。割り切れますね。なのでうるう年の候補になります。

次に、「0 ÷ 100 = 0 余り 0」。これも割り切れます。100の倍数なので平年になる可能性があります。

最後に、「0 ÷ 400 = 0 余り 0」。これも割り切れます!

数学的には、0は0以外のあらゆる整数の倍数とみなせるため、400で割り切れる(余りが0になる)という条件を満たすのです。

したがって、第3の条件「400で割り切れる年はうるう年」が適用され、理論上の0年は366日あるうるう年として扱われることになります。

これは2000年がうるう年だったのと同じ理屈ですね。

つまり、ISO 8601準拠のシステムカレンダーにおいては、0000年の2月は29日まであるのが「正解」なのです。

アウグストゥスによるうるう年の停止

さて、理論上は「0年はうるう年」ということで決着がつきましたが、ちょっと待ってください。

実際にその時代(紀元前1年頃)を生きていたローマ人たちは、本当にその年をうるう年にしていたのでしょうか?

ここには、歴史の教科書にはあまり載っていない、ローマ皇帝アウグストゥスによる暦の修正という面白いエピソードがあります。

実は、ユリウス暦がカエサルによって紀元前45年に導入された当初、運用を任された祭司たちが大きな勘違いをしていました。

カエサルは「4年ごとに(quarto quoque anno)」うるう日を入れるよう指示したのですが、ローマ式の数え方(包含計算)では「1年目、2年目、3年目、4年目」と数える際に、始点も含めてカウントしてしまう癖がありました。

その結果、現代の感覚でいう「3年ごと」にうるう年を入れてしまうというミスが、なんと30年以上も続いてしまったのです。

この過剰に挿入されたうるう年を修正するため、後の皇帝アウグストゥスは、紀元前8年頃から紀元後8年頃までの長期間にわたり、うるう年の挿入を一切停止する命令を出しました。

歴史の豆知識

紀元前1年(天文学的な0年)は、まさにこのアウグストゥスによる「うるう年停止期間」の真っ只中でした。

そのため、計算上(先発グレゴリオ暦や修正なしのユリウス暦)ではうるう年となるはずの年ですが、歴史的事実として当時のカレンダーでは、平年として過ごされていた可能性が極めて高いのです。

つまり、「0年はうるう年か?」という問いに対し、コンピュータ的には「YES(理論上は)」ですが、歴史学的には「NO(実際には平年だった)」というのが、最も正確な答えになります。

この「理論と現実のズレ」こそが、暦の歴史の面白いところであり、同時にややこしいところでもありますね。

コンピュータにおける0年とうるう年の技術的実装

ここまでは暦や歴史の話でしたが、ここからは少し視点を変えて、私たちが普段使っているパソコンやスマートフォンの中の話をしましょう。

「理論上は0年はうるう年」と決まっていても、それをプログラムが正しく処理できているかは別問題です。

実は、使用するソフトやプログラミング言語によって、「0年」の扱いは驚くほどバラバラなんです。

エンジニアの方や、データを扱うお仕事をされている方にとっては、バグの原因にもなりかねない、少し怖い話かもしれません。

エクセルでの1900年問題と0年の入力

ビジネスの現場で欠かせないMicrosoft Excelですが、日付の扱いに関しては有名な「仕様上の癖」があるのをご存知でしょうか。

Excelの日付管理は、基本的に「1900年1月1日」をシリアル値「1」としてスタート地点にしており、それ以前の日付や「0年」という概念を標準機能ではサポートしていません。

試しにExcelのセルに「0000/1/1」と入力してみてください。

おそらく、日付として右寄せになることはなく、単なる文字列として左寄せのまま表示されるはずです。

これは、Excelがその入力を日付データとして認識していない証拠です。

Excelユーザーへの注意点

セルに「0000/1/1」と入力しても、Excelはそれを日付データとして認識せず、計算に使えません。

また、無理やり関数を使って「=YEAR(0)」などを計算させると、仕様上「1900年1月0日」と解釈されてしまい、「1900」という数字が返ってきたりします。

これはユーザーが期待する「西暦0年」とは全く別のものです。

さらに厄介なのが、Excelには「1900年をうるう年と誤認する」という有名なバグ(仕様)があります。

本来1900年は100で割り切れるため平年のはずですが、Excel上では2月29日が存在します。

これは、Excelが開発された当初、市場を独占していた「Lotus 1-2-3」という表計算ソフトとの互換性を維持するために、あえてLotus側のバグを模倣して実装されたものが、互換性のために修正されずに現在まで引き継がれているためです。

このように、Excelは歴史的な日付や0年を扱うのには向いていません。

もし歴史データをExcelで管理する場合は、日付形式(シリアル値)を使わず、単なる数値として「年」カラムを作ったり、文字列として管理したりする工夫が必要です。

PythonやJavaなどプログラミングでの処理

プログラミング言語の世界でも、0年の扱いは言語やライブラリによって対応が分かれます。

例えば、データ分析やAI開発で大人気のPythonですが、標準の `datetime` モジュールにおいては、「1年」が最小値(MINYEAR)と定義されています。

つまり、Pythonの標準機能だけでは、0年や紀元前の日付を扱うことができず、エラーになってしまうのです。

これは、カレンダーの規則性が崩れる古い年代をあえて除外することで、現代の日付処理の安全性を高める設計思想によるものです。

もしPythonで0年を扱いたい場合は、標準ライブラリではなく、天文学的な計算に特化したサードパーティ製のライブラリなどを導入する必要があります。

一方で、Java(特にJava 8以降で導入された新しい日付APIである `java.time` パッケージ)などは、非常に優秀です。

Javaの `Year` クラスなどは、先ほど紹介したISO 8601規格に完全に準拠しているため、0年を正しく「0」として認識し、さらに「0年はうるう年である」という判定も正確に行うことができます(`isLeap()` メソッドが `true` を返します)。

同じ「日付」を扱うプログラムでも、開発者がどの言語を選ぶか、どのライブラリを使うかによって、過去の日付計算の結果が全く変わってしまう可能性があるのです。

システム開発においては、この「0年の壁」をどう乗り越えるかが、エンジニアの腕の見せ所とも言えますね。

2000年のような400で割り切れる年の特例

先ほど触れたグレゴリオ暦の「400で割り切れる年はうるう年」というルールは、日常生活ではめったに遭遇しない、非常にレアなケースです。

私たちの記憶に新しい「2000年」がまさにこれに当たりましたが、その前は1600年、次は2400年までやってきません。

通常、100で割り切れる世紀の変わり目(1800年や1900年、2100年など)は平年になりますが、2000年は400で割り切れるため、特例としてうるう年となりました。

「2000年問題(Y2K)」の時、多くのエンジニアが心配したのは、単に年号の桁数だけでなく、この「400年に一度のうるう年計算」が正しくプログラムされているか、という点でもありました。

コンピュータのプログラムにおいて、この「400年に一度の例外」を正しく実装できているかは非常に重要です。

そして、理論上の「0年」もまた、この2000年と同じ「400で割り切れる特例」のグループに入ります。

もしもあなたが、自作のカレンダーアプリや日付計算ツールを作ろうとして、うるう年判定のロジック(アルゴリズム)を自分で書く機会があれば、この0年の扱いをどうするかを意識する必要があります。

「西暦年が4で割り切れたらうるう年」という単純なコードを書くと、1900年のような平年をうるう年と間違えてしまいますし、「0」を入力された時の挙動も考慮しないと、無限ループやエラーの原因になるかもしれません。

たかが0年、されど0年。プログラマーにとっては鬼門の一つなんですね。

法律上の年齢計算と2月29日生まれ

「0年」に関連して、よく話題になるのが「0歳」からの年齢計算と、うるう日(2月29日)生まれの人の加齢のタイミングです。

これに関しては、日本の法律で明確かつ厳密な規定が存在します。

明治時代に制定された「年齢計算ニ関スル法律」という、なんとも古風な名前の法律があるのですが、そこでは「年齢は出生の日より之を起算す」とし、加齢のタイミングについては民法の規定を準用するとされています。

具体的には、誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時)に、年齢が1つ加算されるというルールになっています。

では、4年に一度しかない2月29日生まれの人は、2月29日が存在しない平年ではいつ年を取るのでしょうか?

誕生日が来ていないから年を取らない…なんてことはありませんよね。

答えは「2月28日の終了時点(みなし3月1日)」です。

法律の解釈上、平年においては2月28日が終わった瞬間に、法的に1歳年を取ったとみなされます。

つまり、3月1日の午前0時にはすでに新しい年齢になっているわけです。

なぜこれが重要?

これは学校の「早生まれ」の問題に直結します。

日本の学年は4月1日から始まりますが、4月1日生まれの子供が「早生まれ(前の学年)」に含まれるのは、3月31日の終了時点(4月1日が始まる瞬間)で法的に満6歳になっているため、小学校への入学義務が発生するからです。

たった1日の違いですが、法律の世界では秒単位の厳密さが求められるんですね。

(出典:e-Gov法令検索『明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)』)

JavaScriptにおけるタイムゾーンとズレ

最後に、Webサイトを作るときに使われるJavaScriptの話を少しだけ。

JavaScriptもまた、古い年代を扱う際に大きな落とし穴がある言語の一つです。

JavaScriptで「0年」を設定することは技術的に可能(`setFullYear(0)` メソッドなどを使用)ですが、気をつけなければならないのがタイムゾーン(時差)の問題です。

現代の私たちは、日本時間であれば「世界標準時(UTC)+9時間」というルールで生活していますよね。

しかし、明治以前やそれよりも古い時代では、この時差のルールが現在とは異なっていたり、そもそも標準時という概念が定まっていなかったりしました。

ブラウザやOSの仕様によっては、0年のような古い日付を表示させたときに、現代のタイムゾーン設定(+9時間)が無理やり過去に適用されたり、逆に歴史的な時差の変更(昔は京都が基準だった、など)が反映されて、予期せぬ時間のズレが生じることがあります。

例えば、0年の1月1日を表示させようとしたら、時差の計算で数分の誤差が出て「12月31日 23時59分」と表示されてしまった…なんてことも起こり得ます。

Web上で歴史年表などを作る際は、こうした「時間の歪み」にも注意しながら、ライブラリ(Moment.jsなどの日付専用ツール)を使って慎重に実装する必要があるのです。

画面上では正しく見えていても、内部データはずれているかもしれませんからね。

【まとめ】西暦0年とうるう年の真実

「0年 うるう年」という、一見するとシンプルな検索キーワードの裏側には、これほどまでに多様で複雑な世界が広がっていました。

歴史的なロマンから、現実的な法律の話、そしてエンジニアを悩ませる技術的な仕様まで、視点によって「正解」が変わるのが面白いところです。

最後に、今回ご紹介した内容を改めて整理しておきましょう。

- 歴史・市民生活:

西暦0年は存在せず、紀元前1年の次は西暦1年となる。 - 天文学・ISO規格:

西暦0年は存在し(紀元前1年相当)、計算上はうるう年として扱われる。 - 史実:

アウグストゥスの調整により、実際の紀元前1年当時は平年として運用されていた可能性が高い。 - コンピュータ:

Excelでは0年は扱えないが、Javaなどでは扱える。使用するツールや言語による仕様差が非常に大きい。 - 法律:

うるう日生まれの人は、平年では2月28日の終了時点に年を取る。

もしあなたが歴史の勉強をしているなら「0年はない」が正解ですし、プログラミングやデータ分析をしているなら「0年は存在し、うるう年として処理すべき場合がある」が正解になります。

それぞれの文脈に合わせて、正しい「0年」を使い分けてみてください。

カレンダーの数字一つにも、人類の知恵と歴史が詰まっていると思うと、暦を見るのが少し楽しくなってきませんか?